Данная статья относится к Категории: Творческое развитие юношей и девушек

«Прежде всего необходимо сказать, что Мейерхольд, «изобретая» театральную биомеханику, не сформулировал и не объяснил своего «метода».

Его теоретизирования в этой области были крайне неясны и носили главным образом полемический характер по отношению к «теориям переживания» в театре. Поэтому я пройду мимо его формулировок раннего периода биомеханики, где ей придавалось и воспитательное значение для формирования нового человека не только на сценической площадке, но и в жизни.

Сознательное требование целесообразности и рациональности движения человека и его физического поведения в любой его работе было сродни появившейся в то время теории Гастева и его НОТа (Научная организация труда).

Целесообразности каждого движения требовал Мейерхольд и на сцене для актёров, выполняющих то или другое задание.

Мейерхольд поначалу хотел «разделаться с переживаниями». Как я уже рассказывал, он требовал точного выполнения внешнего рисунка, точности физических движений и ракурсов тела. Он говорил, что при внешней форме появятся и правильное содержание, правильные интонации, правильные эмоции. Физическое положение тела актёра определит его эмоции и интонации голоса.

При этом он требовал от актёра «способности к рефлекторной возбудимости». Возбудимостью он называл способность актёра воспринимать в чувствовании, движении и в слове полученные извне задания. Координирование проявлений возбудимости составляет игру актёра. Приводил такой пример: актёр, изображая испуг, не должен пугаться вначале (и это переживать), а потом бежать, а должен сначала бежать (рефлекс), а потом уже от этого пугаться. Переведя это на сегодняшний театральный язык, это значит: «Надо не переживать испуг, а выражать его на сцене в физическом действии». Тут-то, как мне кажется, и получается стык между мейерхольдовекой биомеханикой и физическим действием Станиславского.

Должен сразу оговориться, что я не являлся и не являюсь ярым последователем ни биомеханической системы Мейерхольда, ни метода физического действия.

Мне кажется, что слепое следование актёра и слепая верность этим путям обедняют его и суживают как художника и в какой-то степени закабаляют его.

В то же время я считаю, что мейерхольдовокая биомеханика, особенно в последующие периоды и особенно, если её понимать широко, а также метод физического действия Станиславского и изучение и практическое знакомство с этими методами чрезвычайно обогащают и технически оснащают актёра.

У Мейерхольда в последующие годы несколько изменилось определение биомеханики. Полемический пыл и резкость определений сбавились. В дальнейшем биомеханика, или биомеханическая система Мейерхольда стремится установить законы движения актёра в сценическом пространстве, прорабатывая экспериментальным путём схемы тренировочных упражнений и приемы игры актёра, основанные на точном учёте и регулировании поведения актёра на сцене. Что означает это практически?

Актёр занимается рядом упражнений по биомеханике. Вот некоторые из них: актёр должен определённым приёмом взвалить себе на плечо тело лежащего партнёра и унести его. Должен свалить это тело на пол. Бросать несуществующий диск и стрелять из несуществующего лука. Дать (определённым приёмом) пощечину и принять её. Вспрыгнуть на грудь партнёру и принять этот прыжок. Прыгнуть на плечо к партнёру, а ему потом бежать с сидящим на его плече и пр. и пр. Были упражнения и более простые: взять за руку партнёра и отвести его в сторону, оттолкнуть партнёра, схватить за горло и пр. и пр.

Не следовало переносить эти «приёмы» на сцену, хотя на первых порах иной раз они и демонстрировались в спектаклях. Все эти приёмы должны были воспитывать и прививать вкус к культуре сознательного движения на сцене. Упомянутые упражнения не только были сродни гимнастике, пластике или акробатике, но и приучали актёров и учеников к расчёту своих движении, к глазомеру, к целесообразности и координированным по отношению к партнёру движениям и ряду приёмов, которые при различных варьированиях помогали в будущих постановках более свободно и выразительно актёрам двигаться в сценическом пространстве. К примеру могу сказать, что человеку, который знает и изучил множество танцевальных па, гораздо легче импровизировать и танцевать под музыку, бесконечно варьируя и видоизменяя эти па, чем человеку, вообще не умеющему танцевать.

Мейерхольд ставил в основу биомеханики целесообразность и естественность движений. Он считал, что чрезмерные занятия балетом накладывают известный отпечаток, появляется «балетный» стиль. То же самое можно наблюдать у акробатов и даже некоторых спортсменов. Он хотел, чтобы биомеханика была свободна от навязчивого стиля и манер, а несла бы в себе только естественность и целесообразность. К сожалению, у слишком усердных «биомехаников» всё же появлялась известная вычурность, любование внешними ракурсами - «биомеханика» становилась для них самоцелью.

Мейерхольд придавал большое значение выразительности тела. Как пример важности и возможности максимальной выразительности он указывал на куклу би-ба-бо. Напяленная на пальцы рук, кукла при различных ракурсах производит совершенно различный эффект. При одной и той же застывшей мимике маски мы можем видеть и радость, выраженную распростёртыми руками, и печаль в опущенной голове и гордость в закинутой назад голове. Маска-фигура при умелом использовании может выражать всё, что выражается мимикой. Вспомним маски «Кавказского мелового круга» у Брехта. Поэтому Мейерхольд большое значение придавал выразительности тела и различным ракурсам этого тела на сцене. «Надо так изучить своё тело, - говорил он - чтобы, приняв то или иное положение, я в точности знал, как я в данный момент выгляжу».

Эту способность актёра он называл умением «самозеркалить».

Мейерхольд практически признавал зрителя компонентом спектакля. Он полагал, что по целому ряду признаков (шум, движение, смех, кашель) актёр безошибочно должен определить отношение зрителя к спектаклю.

Станиславский, как известно, учил своих учеников не принимать во внимание зрителя и предлагал как бы отгораживаться от него четвёртой стеной.

Но ведь реально четвёртой стены нет! А есть зритель, который врывается в исполнение своим смехом, аплодисментами, кашлем и шорохом. Всё это иной раз мешает, а иной раз помогает актёру, поправляет его, заставляет сократить или увеличить паузу, горячей или спокойней проводить сцену, расстраивает актёра или вдохновляет его. Трагика можно вдохновить сморканием, комика смехом.

Не так давно я спросил у одного из учеников Станиславского, нынешнего педагога:

- Почему Станиславский отгораживался четвёртой стеной? Ведь он прекрасно знал, какое значение для ритма и жизни спектакля имеет живое дыхание зрителя.

Если зритель неожиданно засмеялся, то он, как актёр, не мог хотя бы не переждать смеха зрителя, изменив и найдя новое оправдание своей жизни на сцене?

- Ну, конечно, - пережидал, - ответил мой собеседник. Это только педагогический приём. Он не хотел, чтобы ученики-актёры играли, как говорится, на зрителя.

Тогда другое дело. На «зрителя» играть не надо. Но ведь актёр играет для зрителя. Зритель в театре есть и, на мой взгляд, незачем забывать о нём, незачем надевать шоры на актёрские глаза. Такие шоры нужны только для неумелых, безвкусных или нескромных актёров». […]

Мейерхольд говорил, что основные трудности актёрской игры состоит в том, что актёр должен быть инициатором, руководителем, организатором материала и организуемым в свою очередь. Тот, кто распоряжается материалом, и сам материал находятся у актёра, так сказать, в одном лице. Постоянное раздваивание представляет большие трудности.

Возьмём «Отелло». Отелло душит Дездемону, и мастерство, актёра заключается в том, что актёр, доходя до последнего предела, до последнего подъёма, должен всё время быть руководителем, должен владеть собой, чтобы на самом деле не задушить свою партнёршу. Тут большие трудности. Актёру нужно «организовать» себя, руководить собой. Биомеханика открывает актёру путь к руководству своей игрой, к координации со зрительным залом и с партнёрами, к пониманию выразительных возможностей мизансцен, движения, ракурсов и т. д.

Защищая свою биомеханическую систему, Мейерхольд говорил: «Если я сел в положение опечаленного человека, то я могу опечалиться. Моя забота как режиссёра-биомеханика заключается в том, чтобы актёр был здоровый, нервы были в порядке, чтобы было хорошее настроение. Ничего, что печальный спектакль играют, будьте веселы, внутренне не сосредоточивайтесь, потому что это может привести к неврастении: делаются нервными, потому что заставляют особыми манипуляциями вводить себя в этот мир. Мы говорим так: «Если я вас посажу в положение печального человека, и фраза выйдет печальная...»

Но в этой же беседе Мейерхольд говорит, что у актёра-художника всегда впереди мысль. Мысль не только заставит актёра сесть в печальную позу, а сама поза поможет опечалиться; мысль заставит актёра бежать, а сам бег поможет актёру испугаться.

Самый факт того, что Мейерхольд ставит мысль на первое место в творческом процессе актёра, уже определяет большое и важное место и значение актёра в спектакле. Все разговоры о том, что Мейерхольду не нужны талантливые и самостоятельные актёры, что любой актёр - марионетка или робот, выполняющий точно его формальное задание, - вполне его устраивает, отпадают. Всё более отчётливо проявляется, что актёр, роли которого он, собственно, никогда не отрицал, получает всё большее и большее значение в его «режиссёрском театре».

Ильинский И.В., Сам о себе, М., «Всероссийское театральное общество», 1961 г., с. 154-158.

Источник — портал VIKENT.RU

+ Ваши дополнительные возможности:

Плейлист из 8-ми видео: ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО и ПЕДАГОГИКА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

+ Вы можете бесплатно скачать: ВИДЕО-ЗАДАЧНИК ПРОЕКТА VIKENT.RU № 01

Изображения в статье

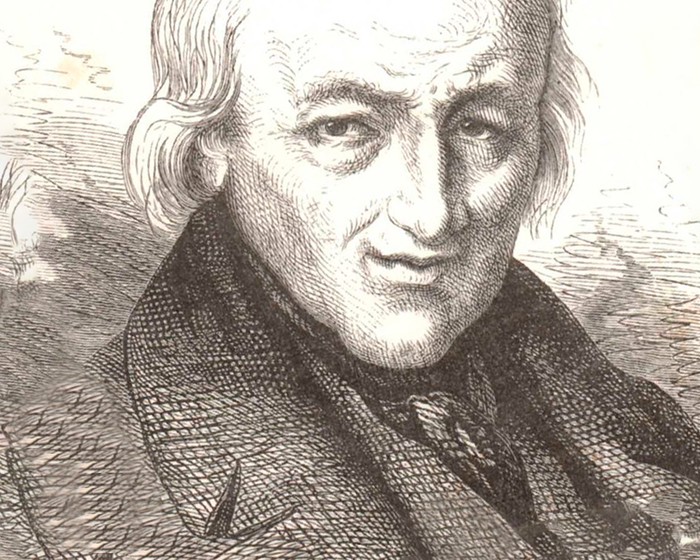

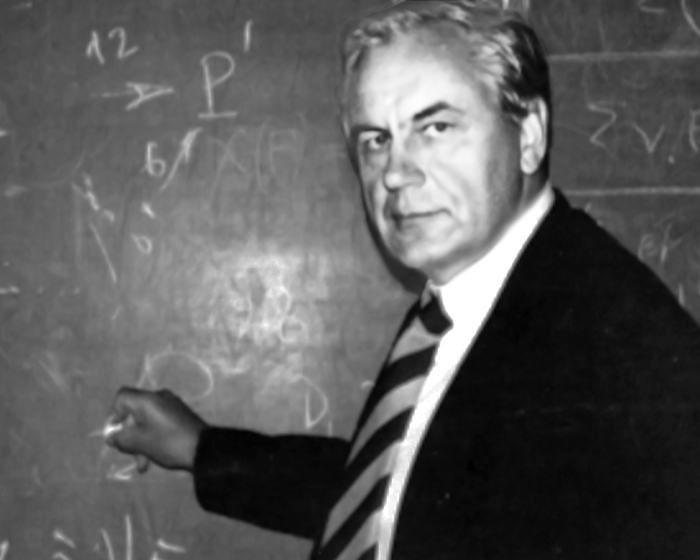

Всеволод Эмильевич Мейерхольд — российский актёр, театральный режиссёр и педагог, разработавший свою систему подготовки актёров-виртуозов - «биомеханику» / Public Domain

Изображение Eduardo Domingos с сайта Pixabay

Изображение Evgen Rom с сайта Pixabay

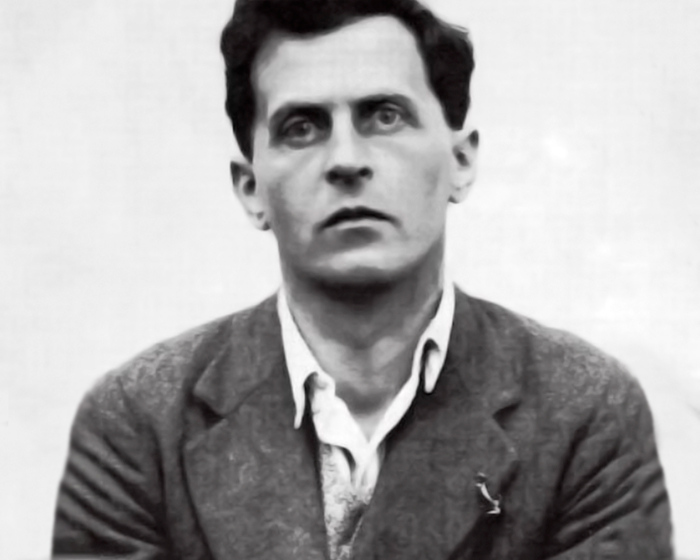

Изображение WikimediaImages с сайта Pixabay

Изображение CESAR AUGUSTO RAMIREZ VALLEJO с сайта Pixabay