Лига историков

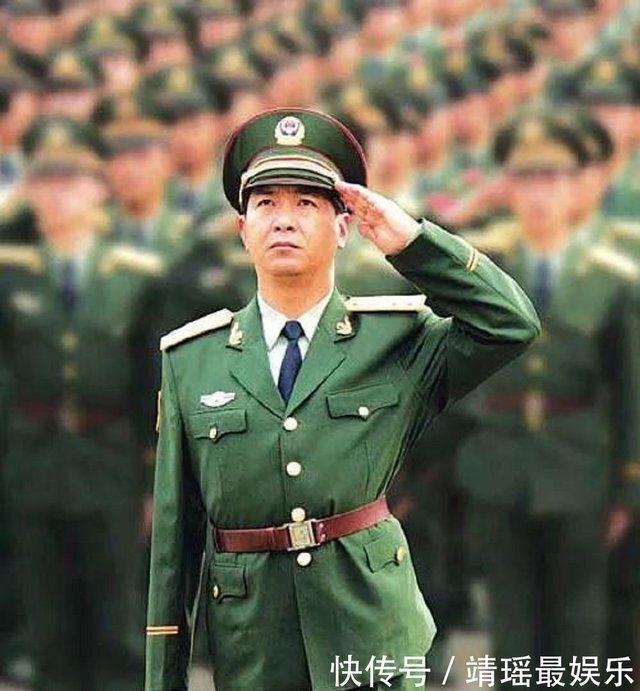

Дин Сяобин - однорукий генерал

в современной истории Китая достаточно героев, на которых может равняться подрастающее поколение. Одной из таких «живых легенд» НОАК является Дин Сяобин, более известный в войсках под кличкой «однорукий генерал». Это единственный человек в китайской армии, кому позволено отдавать «воинскую честь» левой рукой.

История легенды начинается в октябре 1983 г., когда Дин Сяобин был призван в армию. Рутинная военная служба в приграничном гарнизоне Гуанси сильно тяготила молодого человека, которому хотелось хоть как-то проявить себя и добиться признания. В это время на китайско-вьетнамской границе возникло очередное обострение. Тайные операции, действия специальных подразделений, всё эти рассказы будоражили воображение новобранца. Поэтому солдат немедленно подал рапорт о переводе в действующие силы.

Как вспоминал Дин Сяобин, в те годы для отправки на передовую существовало негласное правило: на все виды опасных заданий в первую очередь направлялись члены партии. У него же за душой был только год призывной службы. Чтобы принять участие в боевых действиях, Сяобин порезал пальцы ножом и написал кровью своё первое заявление: «Дорогое отделение партии, я твердо прошу направить меня в самое горячее место, я готов взять на себя инициативу и быть умелым солдатом. Прошу - испытайте меня!»

В то время даже в Китае партийные собрания отдавали духом формализма и считались многими пустой тратой времени – сейчас быстро объясним 19-летнему неофиту очевидные вещи, разойдёмся и всё потечёт своим чередом. Однако, своим напором, горячностью и энергией молодому солдату удалось достучаться до партийных функционеров, и он был рекомендован к отправке в действующие части, что было немыслимо для новобранца.

В 1984 г. Дин Сяобин принял участие в одной из операций на китайско-вьетнамской границе, закончившейся для него довольно трагично. В ходе боестолкновения китайские бойцы захватили пленного. Прикрывая отступление боевой группы Дин Сяобин вступил в перестрелку с наседающим врагом, в ходе которой рядом с молодым солдатом упала граната. Не задумываясь о последствиях, он схватил её и попытался отбросить. Вспышка! И потеря сознания. Очнувшись через несколько секунд огляделся. Правой руки не чувствовалось, локтевой сустав раздроблен, а искалеченные остатки конечности висят на ошмётках кожи. Ярко красная кровь хлещет из раны. Собравшись с силами, Дин Сяобин вытащил кинжал и отхватил лоскуты мяса и мышц вместе с рукой. Наскоро перетянув рану, он заткнул отрезанную руку за пояс (хотел снова её пришить) и двинулся к своим, не бросив боевого снаряжения.

Четыре часа тяжелораненый солдат пробирался по горам и рухнул на землю, лишь когда разглядел на приближавшейся спасательной группе китайскую военную форму. Товарищи уложили Дин Сяобина на импровизированные носилки и, как сумасшедшие, устремились в санчасть. К тому времени как бойца доставили в медицинский блок у него уже не было ни дыхания, ни сердцебиения, даже кровь перестала вытекать из раны. Попытки запустить сердце кардиостимулятором или введением сердечной иглы ни к чему не приводили. Тогда пожилой врач из полевой медицинской бригады перерезал вену на икре и принудительно влил пациенту 2600 мл плазмы. Спустя три дня Дин Сяобин открыл глаза и увидел белый потолок больничной палаты. Он до сих пор помнит чувство, которое испытал, когда очнулся от комы - я все еще жив, хорошо быть живым. Огляделся, а затем обнаружил на правом предплечье большой комок марли, пропитанный кровью…

По общему мнению, военная карьера для 19-летнего юноши должна была на этом и закончиться. Однорукий инвалид не может стрелять, не справится с выполнением рутинных обязанностей, которыми солдат занят каждый день (заправка кровати, подшивка подворотничка, стирка одежды и т.п.), что говорить, он даже не способен молодцевато отдать начальнику «воинское приветствие». Однако, не таков был Дин Сяобин, чтобы вот так взять и бросить армию. Едва окрепнув, он попросил командование только об одном - направить его на учёбу в военную академию, а уж там, будет, что будет.

Военное руководство после серьёзных колебаний всё же удовлетворило просьбу бойца. В учебном заведении попытались было создать Дин Сяобину более комфортные условия службы, освободив его от некоторых занятий и опасных тренировок. Однако новоиспечённый курсант решительно отверг какие-либо поблажки и привилегии – он должен был доказать всем, что является полноценным солдатом. Правда сделать это было очень непросто.

В первую учебную тревогу Сяобин никак не мог одеться и слишком долго собирал вещмешок. Наконец выбежав из казармы, он увидел, что вся рота, все сто десять человек, выстроившись ровными шеренгами, ждут его одного. Настоящий позор! Покраснев от волнения, Дин Сяобин прямо перед строем поклялся: «Сегодня я подвел всех! Дайте мне месяц и такого больше не повторится!»

Полковник Дин Сяобин демонстрирует навыки укладки нехитрой солдатской скатки. Фото из открытых источников.

С этого дня Дин Сяобин начал усиленно практиковаться в делах, совершенно обычных для полноценных людей: заново учился одеваться, подгонять снаряжение, завязывать вещмешок и шнурки на ботинках. Вскоре курсант достиг в этих делах такого совершенства, что мог дать фору товарищам. Когда же возникли проблемы с физической подготовкой, он стал проводить всё свободное время на спортивной площадке, изнуряя себя интенсивными тренировками. Так, к удивлению окружающих, Дин Сяобин быстро освоил подтягивание на одной руке.

Дальше заново пришлось учиться навыкам владения оружием. Чтобы укрепить мышцы рук курсанты обычно вешали 2 кирпича на дульную часть автомата и удерживали его в течение получаса. Дин Сяобин привязывал 3 кирпича и удерживал оружие на вытянутой руке в течение 45 минут. За время учёбы он зарекомендовал себя прекрасным специалистом стрелкового дела, освоив целый ряд автоматических винтовок, пистолетов-пулеметов и другого оружия. Отдельной проблемой для него была скорость письма, левой рукой. Чтобы догнать товарищей, Дин Сяобин упрямо ходил в библиотеку, где каждый день переписывал книги. Любопытно, что благодаря этому он стал признанным в Китае специалистом в области каллиграфии и живописи.

По выпуску из военной академии командование планировало направить Дин Сяобина на преподавательскую работу или подобрать ему должность в одном из военных институтов. Каково было удивление окружающих, когда он потребовал направить его в обычную строевую часть на любую низовую работу.

Получив в распоряжение пехотную роту, Дин Сяобин быстро вывел её в передовые подразделения Нанкинского военного округа. Двигаясь по «политической» линии, он прошёл все должности до полкового политического комиссара, причём его работа высоко оценивалась командованием, а вверенные подразделения всегда занимали ведущие места по результатам проверок боевой и политической подготовки. Как вспоминают подчинённые: «Дин Сяобин подобен мощному двигателю. Где бы он ни служил, куда бы его не забросила судьба, люди вокруг раскалялись докрасна, становились дисциплинированными, а боевой дух взлетал до небес.»

Полковник Дин Сяобин с личным составом на устранении последствий наводнения в одной из провинций Китая. Фото из открытых источников.

Впрочем, несмотря на явные успехи, Дин Сяобин считался в армии достаточно самостоятельной, неуживчивой и крайне неудобной фигурой. Добившийся всего тяжёлым трудом, он никогда не терпел кумовства, разгильдяйства и формального отношения к делу. Глядя как Дин Сяобина обходят по службе посредственности, кто-то задал ему откровенный вопрос:

- Другие получают повышения, выбиваются в чиновники и партийные функционеры, сколачивают состояния, а что же вы?

- Такова жизнь! Я солдат, а единственное предназначение солдата истекать кровью и умирать! – философски ответил офицер.

Тем не менее, настало время, когда заслуги Дин Сяобина были по достоинству оценены Родиной. В 2008 году он был избран представителем 11-го Всекитайского собрания народных представителей, а вскоре официально вошел в сотню выдающихся военных деятелей Китая, внесших вклад в строительство национальной обороны и армии. В 2014 г. Дин Сяобину занимавшему должность политического комиссара штаба Народной вооруженной полиции Китая было присвоено звание генерал-майора. В настоящее время военный деятель вышел в запас, но продолжает активно участвовать в общественной жизни, продвигая темы патриотического воспитания военнослужащих. Особое внимание Дин Сяобин уделяет поддержке солдат и офицеров, получивших увечья в ходе прохождения службы.

Воровать тоже надо уметь

«В гоминьдановской армии процветали коррупция и казнокрадство. Командиры полков и дивизий получали средства на содержание своих частей согласно штатному расписанию, которое резко отличалось от наличного состава людей в частях и подразделениях. Наживались даже на похоронах солдат. На захоронение умершего или убитого солдата отпускалась соответствующая сумма, например, на покупку гроба – около 10 долларов. Командиры придумали такой порядок:

хоронить умерших не сразу, а группами, когда наберется 10 - 15 покойников. Командир получал деньги на 10 - 15 гробов, но расходовал только на один. Этот гроб строился с откидным дном. В братскую могилу каждый труп подносили поодиночке, открывали дно гроба, труп падал в могилу. Пустой гроб возвращался за следующим покойником, и только последний покойник вместе с гробом сверху укладывался в могилу. Таким образом командиры получали прибыль на гробах, попутно выколачивая содержание на мертвых, которые продолжали числиться живыми...»

@ из мемуаров маршала Чуйкова, бывшего одно время советником в Китае

"Можете трогать", - сказал герцог

Получив, что хотел, герцог удовлетворенно усмехнулся, и вдруг сказал: "А давай позовем твоего мужа!". Мариетта вскрикнула от изумления, но молодой повеса уже звал слугу. Вскоре в опочивальню, раболепно улыбаясь, вошел супруг красавицы...

В 1367 году семейство благородного Жака д’Энгиена, кастеляна замка Монс, и его супруги, знатной дамы Мари де Руси де Пьерпон, пополнилось долгожданным ребенком. Новорожденную девочку окрестили Иоландой, однако, очень скоро родители стали использовать иное имя - Мариетта.

Мать Мариетты вскоре скончалась, отец женился повторно. Мачеха обращалась с девочкой ласково, так что детство Мариетты было довольно счастливым.

Помимо танцев и пения, которым обучали Мариетту, девочка училась также стрелять из лука, скакать на лошади, пользоваться кинжалом. В те времена эти умения для женщины были отнюдь не лишними.

Во всяком случае, Мариетте навыки пригодились, когда, после смерти своего отца, ей пришлось вступить в противостояние с собственными дядей и дедушкой за замки Вьеж и Фагноль. Мариетта, вынужденно возглавившая войско брабантского дома д’Энгиенов, сумела победить родственников. Таким образом, юная аристократка получила новые титулы леди Вьеж и Фагноль.

В Париже леди д’Энгиен считалась одной из самых элегантных и красивых женщин. Хроникер конца XIV века писал, что не было в столице дамы, которая бы столь же хорошо танцевала, как леди Мариетта.

Разумеется, мужчины обращали на красавицу пристальное внимание. Среди самых пылких поклонников оказался Обер Ле Фламанк, сеньор Канни, советник короля Франции Карла VI Безумного.

В 1389 году 22-летняя Мариетта стала супругой советника Ле Фламанка, добавив к своему имени титул леди Канни.

Брак был вполне счастливый. Супруги часто посещали королевские балы, и на одном из них Мариетту приметил сам герцог Людовик I Орлеанский, родной брат короля Карла Безумного. Людовику в ту пору исполнилось 18 лет, и он считался одним из главных ловеласов Парижа.

Мариетта, любившая мужа, противиться напору Людовика не смогла: мало того, что молодой человек был братом короля и герцогом, так он еще и отличался красотой и статью! Ле Фламанк, при всех его достоинствах, Людовику явно проигрывал.

Наутро после первой встречи с Мариеттой, Людовик, обожавший шутить над мужьями побежденных женщин, не отказал себе в удовольствии посмеяться над королевским советником Ле Фламанком. Герцог пригласил Обера в свою опочивальню и разыграл перед ним весьма сомнительную сцену. Вот как об этом рассказывал хронист придворной жизни XVI века Пьер де Бурдейль, сеньор де Брантом:

"Людовик, герцог Орлеанский, убитый впоследствии у ворот Барбетт в Париже, поступил иначе (а был он великим повесою и любил совращать знатных придворных дам): переспавши с одной из них, наутро принял он у себя в спальне ее мужа, явившегося засвидетельствовать герцогу свое почтение; накрыв голову дамы простынею. Он обнажил все ее тело и, позволив мужу разглядывать и даже трогать его (отнюдь не видя лица), настойчиво спрашивал, нравится ли тому сия прекрасная незнакомка; муж был поражен красотою ее тела; наконец, герцог милостиво отпустил его, и бедолага удалился, так и не узнав, что любовался собственною женой.

Коли бы этот муж позорче разглядывал жену свою в постели нагою, то, думаю, он тотчас признал бы ее по многим приметам".

Конечно, Мариетта была шокирована поступком Людовика, ей было жалко мужа, однако, ничего поделать против герцога она не могла. Да, к тому же, Мариетта любила молодого повесу!

Нельзя исключать, что обманутый муж Обер был не так прост, как изволил описать Пьер де Бурдейль. Есть вероятность, что советник Ле Фламанк вполне себе опознал даму, однако, предпочел не устраивать скандал, надеясь на милости со стороны герцога Орлеанского.

Тайные встречи Мариетты и герцога продолжались много лет, и все это время Обер находился в неведении. Ну, или делал вид, что находится в неведении.

В 1392 году у короля Карла VI случился очередной приступ душевной болезни, но на этот раз Его Величество оказался неспособен выполнять свои королевские обязанности. В результате был образован регентский совет, в который вошел и Людовик.

Теперь у герцога Орлеанского появилось еще больше возможностей вознаграждать советника ле Фламанка землями, титулами и деньгами. Все - за его прекрасную супругу.

Тайное стало явным, когда в 1402 году Мариетта забеременела от Людовика и родила сына Жана де Дюнуа, который во времена Столетней войны стал знаменитым военачальником, соратником Жанны д’Арк, родоначальником дома Орлеан-Лонгвиль.

Бастарда Людовик забрал к себе в дом и воспитывал мальчика вместе со своими детьми от законной супруги Валентины Висконти. Обер ле Фламенк смирился с неверностью жены.

Своего мужа, впрочем, Мариетта также не обидела. Вскоре она родила Оберу дочь Жанну. Здесь уже никто в отцовстве ле Фламенка почему-то не сомневался (хотя, может быть, Людовику просто не нужна была дочь).

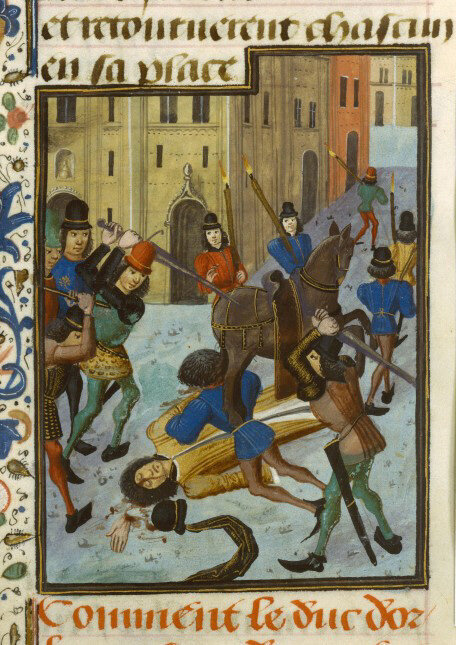

23 ноября 1407 года в Париже на Старой Храмовой улице Людовик I Орлеанский был убит неким Раулем д'Анкетонвилем, нанятым за 100 экю двоюродным братом Людовика, герцогом Бургундии Жаном Бесстрашным. Жан ненавидел Людовика, подозревал в любовной связи с женой Жана, а также в желании захватить французский трон.

Смерть Людовика привела к кризису власти во Франции и к жесточайшей междоусобной войне, которая продлилась четверть века.

Мариетта к тому времени жила с мужем и дочерью в городе Кле в собственном замке. К сожалению, мы не знаем, как отреагировала леди Вьеж и Фагноль на смерть своего возлюбленного герцога. Историкам неизвестна и дата смерти Мариетты.

Так сложилась жизнь женщины, которую выставили перед мужем как в витрине, но он, кажется, ее не узнал.

с) Василий Гавриленко (Грусть)

Дорогие читатели, если вам нравятся мои статьи, подпишитесь, пожалуйста на мой Телеграм "Женщины в истории", там немало новых текстов: https://t.me/istoriazhen

Моя книга о русских женщинах в истории вышла благодаря вам! На Вайлдберрис большая скидка на книгу. Сердечное спасибо каждому покупателю! https://www.wildberries.ru/catalog/194338293/detail.aspx

Ответ на пост «Ночь длинных ножей по-грузински или...»

Перевод статьи из «Немецкого оружейного журнала» (Deutsche Waffenjournal), №6 за 2020 год. Автор текста: Andreas Wilhelmus. Перевод: Slug_BDMP.

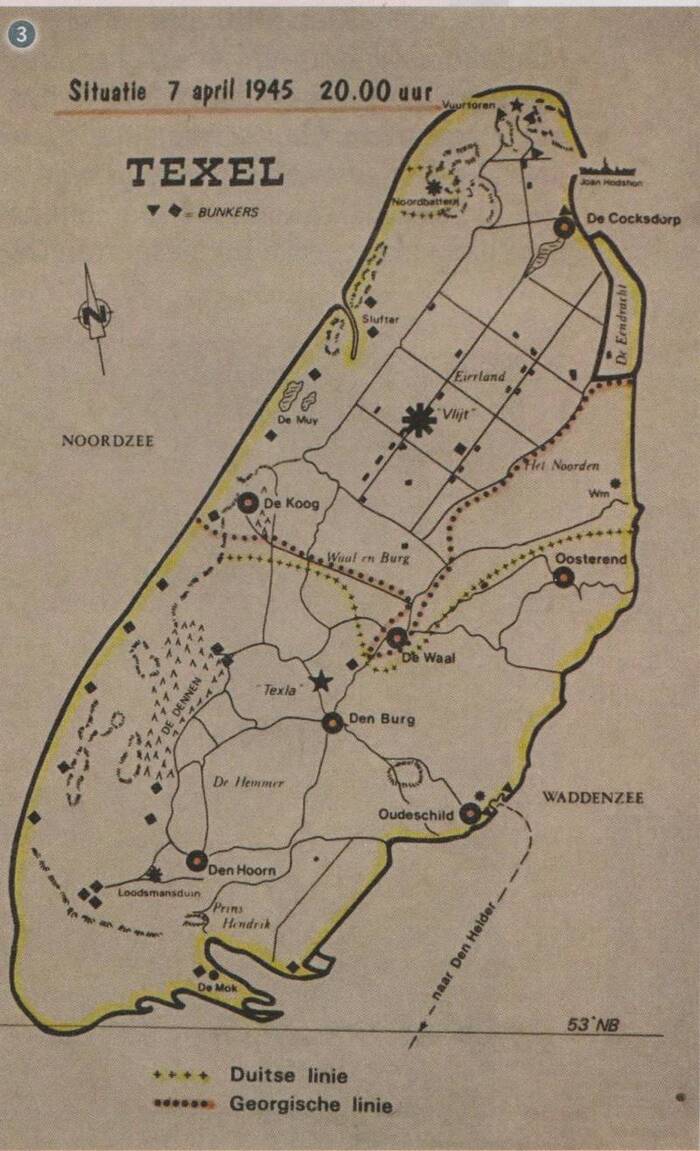

В начале апреля 1945 года на нидерландском острове Тексел началось кровавое восстание грузинских солдат 822-го пехотного батальона вермахта против их немецких товарищей. Некоторые историки называют эти события «последним сражением Второй мировой в Европе».

Из морского порта Ден-Хелдер регулярно, в туристический сезон с частотой раз в полчаса, отправляются двухпалубные паромы на остров Тексел, отделённый от материка 5-км мелководным проливом. Этот остров сегодня очень популярен у многих туристов, в том числе и у немецких. Одной из главных достопримечательностей является маяк «Айерланд» в деревушке Де-Коксдорп в северной части острова. Лишь те, кто удосужатся направиться к маяку, могут заметить скрытый в дюнах бункер, напоминающий, что на острове не всегда царила такая идиллия. Но большая часть посетителей маяка больше интересуется открывающимся с башни живописным ландшафтом.

Маяк был сильно повреждён во время войны, и при реставрации вокруг сохранившихся его частей была возведена новая стена. Между 5-м и 6-м этажами был оставлен проход, где остались многочисленные следы от пуль и осколков. И лишь те, кто серьёзно заинтересуются, могут узнать, где, когда и как закончились боевые действия в Европе.

Пролог

В ходе кампании против Франции в мае 1940-го года германские войска вторглись в нейтральные страны: Бельгию и Нидерланды. Спустя пять дней Нидерланды вынуждены были капитулировать, и страна была оккупирована немцами. 29-го мая на остров прибыл квартирмейстер вермахта, чтобы подготовить его для прибытия войск. Там их уже ждали некоторые оборонительные сооружения, построенные королевской нидерландской армией в период между войнами. Немцы не удовлетворились ими и в рамках строительства «Атлантического вала» построили многочисленные дополнительные фортификационные сооружения. Таким образом, к концу войны на острове насчитывалось около 530 бункеров.

Во время оккупации немцы пользовались поддержкой местных сторонников Национал-социалистического движения Нидерландов, составлявших около 7 процентов населения острова. Остров имел стратегическое значение, так как он и Ден-Хелдер прикрывали важные конвойные пути от материка к Западно-Фризским островам. Для британской стороны остров служил ориентиром для бомбардировщиков. Некоторые из них сбивались над островом немецкой ПВО и авиацией. Об этом свидетельствуют 167 могил британских лётчиков на кладбище Ден-Бурга — административного центра острова.

Но активные боевые действия обходили остров стороной вплоть до самого конца войны.

В общем, жизнь немецких солдат на острове была довольно спокойной, а в летние месяцы вообще напоминала курорт. Не то, что у их товарищей на Восточном фронте, отправленных Гитлером 22 июня 1941 года против бывшего союзника. Вскоре они стояли у ворот Москвы, но в декабре 41-го были вынуждены перейти к обороне, так как русские были лучше подготовлены к войне зимой.

Там немцы начали вербовать военнопленных нерусского происхождения для так называемых восточных легионов. Одним из таких легионов был грузинский, сформированный в 1942 году на военном полигоне близ польского Радома.

Грузинский легион

Ядром этого формирования стали грузинские эмигранты, бежавшие от большевиков и нашедшие пристанище в Германии. К ним добавились грузины, набранные в лагерях для военнопленных. Безусловно, среди этих перебежчиков были убеждённые сторонники независимой от Советского Союза Грузии, но большинство просто хотело вырваться из лагерей с их холодом, голодом и болезнями и элементарно выжить. Общая численность легиона составляла около 12 000 человек, разделенных на 8 пехотных батальонов по 800 человек в каждом. Также в легионе состояли около 3 000 немецких военнослужащих, составлявших его «каркас» и занимавших командные посты. Формальным командующим легиона являлся грузинский генерал-майор Шалва Мглакелидзе, но был ещё и немецкий штаб, подчинённый непосредственно немецкому командующему восточных легионов. Часть легионов была расквартирована во Франции и Нидерландах для поддержания оккупационного режима и обороны от возможного вторжения союзников.

Таким образом, 822-й грузинский пехотный батальон «Царица Тамара» был направлен в голландский Зандворт для участия в строительстве «Атлантического вала». Здесь и были установлены первые контакты просоветски настроенных грузин с представителями левого крыла голландского Сопротивления, вылившиеся после высадки союзников в Нормандии в план совместного восстания против германских оккупантов. Это должно было произойти в момент отправки грузин на передовую. Кроме того, грузинские легионеры снабжали подпольщиков оружием, взрывчаткой, боеприпасами и медикаментами из немецких запасов. Но 10 января 1945 года 822-й батальон был переведён на остров Тексел, чтобы заменить там подразделение «Северо-Кавказского легиона». Но и там легионеры быстро установили связь с местным Сопротивлением и разработали план восстания. Кодовым название его стало русское выражение «С днём рождения». После войны командир 822-го батальона майор Клаус Брайтнер в интервью рассказал, что он и другие немецкие военнослужащие батальона не подозревали о приближающемся восстании.

«С днём рождения!»

Этот день наступил 6 апреля 1945 года ровно в 1 час ночи. За день до этого грузины узнали, что 500 из них будут направлены на материк — на фронт. Они немедленно сообщили об этом голландским подпольщикам. Также они надеялись, что к восстанию присоединятся и другие восточные легионы, находящиеся на материке. Предводителем восстания на острове Тексел был командир 3-й роты 822-го грузинского батальона Шалва Лоладзе. Чтобы использовать эффект неожиданности, грузины напали на немцев, используя лишь холодное оружие — кинжалы и штыки. Караулы были сформированы так, чтобы в них входили один грузин и один немец. Нападали внезапно, и поэтому удалось уничтожить около 400 немцев и верных им грузинских офицеров, однако командиру батальона, майору Брайтнеру, удалось ускользнуть.

Тем не менее, план Лоладзе был выполнен не полностью. Хотя восставшим удалось овладеть Ден-Бургом и администрацией Тексела, захватить береговые батареи на юге и севере острова они не смогли. Майору Брайтнеру удалось пробраться на южную батарею, связаться с Ден-Хельдером и запросить поддержки. Также о событиях на острове было доложено в главную квартиру в Берлине. Реакцией стал приказ: уничтожить всех грузин.

Ранним утром тяжелые батареи начали обстрел захваченного грузинами бункера «Тексла», подготавливая контратаку прибывших с материка немецких войск. Последующие события можно назвать актом возмездия. Некоторые местные жители присоединились к грузинам и приняли участие в боях. Обе стороны не брали пленных. Пострадали также многие мирные жители — заподозренных в соучастии в мятеже ставили к стенке без суда.

Вскоре после полудня Лоладзе со своими соратниками вынужден был оставить бункер «Тексла» и отступить в Ден-Бург. Немцы предприняли попытку склонить обороняющих Ден-Бург грузин к сдаче, но посланные для переговоров грузины-парламентёры примкнули к своим землякам. После этого немецкие береговые батареи Тексела, Ден-Хелдера и расположенного неподалёку острова Влиланд открыли огонь по городу. Это привело к потерям среди гражданского населения. Грузины вынуждены были отступить на север, а также оставить небольшой портовый посёлок Оудешильд. Таким образом, к концу дня 6 апреля под их контролем оставались лишь населённые пункты Де-Когг, Де-Вааль, Де-Коксдорп, окрестности аэродрома Влийт и маяка, в непосредственной близости к северной береговой батарее. Такое положение сохранялось в течение следующих двух недель.

Грузины, опираясь на хорошо им знакомые укрепления, перешли к партизанской тактике: нападая из засад, они наносили немцам чувствительные потери. Немцы же уничтожали каждый бункер, населённый пункт, крестьянское подворье, где предполагали наличие повстанцев. Это приводило ко всё новым жертвам среди гражданского населения.

Немцы стягивали на остров всё больше сил и тяжелого вооружения и в конечном счёте сумели вытеснить грузин в северную часть Тексела, где большая часть их и закрепилась на местности, прилегающей к маяку, и в нём самом. Остальные же грузины спрятались в различных частях острова, некоторые даже нашли убежище на минных полях. Некоторых укрыли местные крестьяне, рискуя при этом собственными жизнями и жизнями своих семей. В случае обнаружения спрятанных повстанцев немцы расстреливали давших им укрытие, а подворья сжигали.

В конечном счёте немцы взяли штурмом маяк. Оборонявшие его грузины покончили с собой.

22 апреля немцы в количестве около 2000 человек устроили в поисках оставшихся грузин облаву по всему острову. Лоладзе с одним из товарищей прятались в канаве на одной из ферм, но были выданы её владельцем и убиты.

Тем не менее выжившие повстанцы, особенно те, что нашли укрытие на минных полях, продолжали борьбу, нападая на немцев из засад. Это продолжалось и после капитуляции немецких сил в Голландии 5 мая, и после безоговорочной капитуляции Германии 8 мая.

Финал

Местные жители уже ожидали прибытия союзников, а на острове всё продолжались стычки. В конце концов при их посредничестве было установлено своеобразное перемирие: днем немцы могли свободно перемещаться по острову, а ночью то же могли делать грузины. Союзникам было не до маленького острова, поэтому лишь 18 мая группа канадских офицеров прибыла в Ден-Бург для переговоров о капитуляции, и 20 мая началось разоружение немецких войск.

Всего в ходе событий, по данным местной администрации, погибли 120 местных жителей и 565 грузин. Данные о немецких потерях разнятся. Называются цифры от 800 до 2000. В настоящее время лишь оставшиеся укрепления, постоянная экспозиция в местном музее авиации и военной истории да грузинское кладбище, названное именем Шалвы Лоладзе, напоминают о «последнем сражении на европейской земле».

==

Канадцы передали 228 уцелевших грузин советскому командованию. Приехал посол, сказал много теплых слов, после чего их разоружили, посадили на корабль, довезли до Одессы, наскоро устроили конвейерное правосудие и развезли по послевоенным трудовым лагерям, откуда почти никто не вернулся.

Тем не менее советский посол в Нидерландах до 1991 года ежегодно посещал памятные мероприятия на острове Тексел у скромного обелиска, установленного местными жителями в складчину, и произносил патриотические речи. Причем однажды он, зарапортовавшись, назвал погибших здесь грузин «настоящими героями Советского Союза».

фото:

Командир 822-го батальона майор Клаус Брайтнер

Карта из местного музея показывает положение линии фронта к исходу второго дня восстания

Переговоры канадских и немецких офицеров

Грузинское кладбище на Текселе

Предводитель восстания Шалва Лоладзе, бывший капитан ВВС РККА. На фото — в форме вермахта

О Советско-германском экономическом сотрудничестве. Часть первая

Многие из пишущих о Великой Отечественной войне любят попрекать Сталина экономическим сотрудничеством с гитлеровской Германией в 1939–1941 годах. В зависимости от взглядов авторов оценки советско-германской предвоенной торговли варьируют в диапазоне от «просчёта» («неудачная попытка откупиться от Гитлера и любой ценой отсрочить начало войны») до «преступления» («сознательная поддержка нацистского режима»). Однако обличители Сталина дружно сходятся в том, что данный шаг был ошибочным и вредным.

Те, кто порицает тогдашнее советское руководство за несоблюдение «моральных норм» во внешней политике, исходят из постулата, будто торговля с потенциальным противником — нечто из ряда вон выходящее.

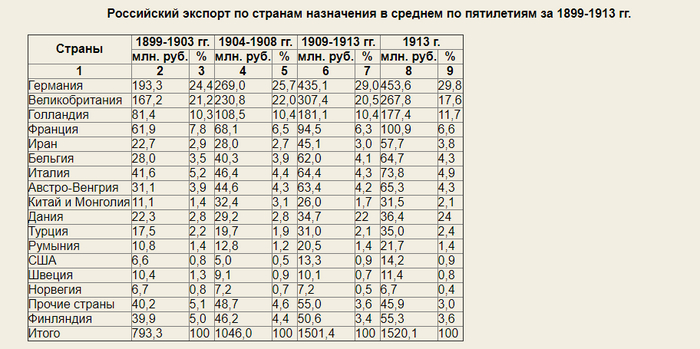

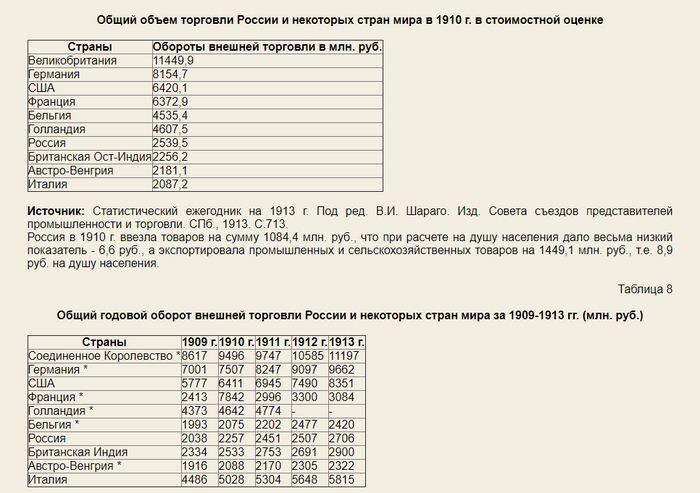

Источник: Обзор внешней торговли России по Европейским и Азиатским границам за 1914 г. Iа., 1915. С. III.

Однако в реальной жизни вести коммерческие дела с будущим врагом — вполне обыденное явление. Не будем далеко ходить за примерами. Так, накануне 1-й мировой войны главным торговым партнёром Российской империи была Германия.

Источник: Обзор внешней торговли России по Европейской и Азиатской границам за 1914 год. Пг., 1915. Ч.1. С. V.

Несмотря на то, что имевший явную антинемецкую направленность союзный договор России с Францией был заключён ещё в 1893 году, а с Англией, в 1907-м, объёмы российско-германской торговли неуклонно возрастали: если в 1898–1902 гг. в Германию шли 24,7 % российского экспорта, а из Германии поступали 34,6 % российского импорта, то в 1913 году — уже 29,8 % и 47,5 %, что существенно превышало долю Англии (соответственно 17,6 % и 12,6 %) и Франции (6,6 % и 4,1 %) вместе взятых. Торговля с немцами бойко велась вплоть до самого начала войны.

«А вы не сравнивайте добропорядочную империю кайзера с Третьим рейхом, — возразят мои оппоненты. — Одиозный гитлеровский режим поставил себя вне рамок сообщества цивилизованных наций, поэтому какое-либо сотрудничество с ним, в том числе и экономическое, категорически недопустимо».

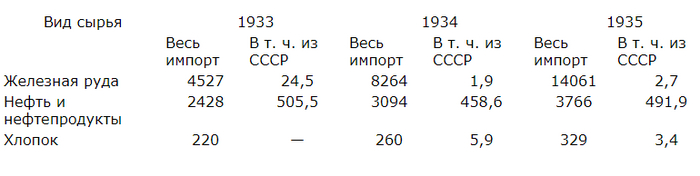

Начнём с того, что в 1930-е годы нацистская Германия вела активную внешнюю торговлю. Более того, без иностранных источников сырья тогдашняя немецкая экономика просто не смогла бы существовать. Так, накануне начала 2-й мировой войны:

«По сырью зависимость от импорта составляла примерно 33 %. В металлургической промышленности отношение потребления отечественной руды к потреблению ввозимой руды выражалось пропорцией 1:3. По ряду цветных металлов зависимость от заграницы была чрезвычайно большой; так, по свинцу она равнялась 50 %, по меди — 70 %, по олову — 90 %, по алюминию (бокситы) — 99 %. Очень значительной зависимость была также по минеральным маслам (65 %), по каучуку (свыше 85 %) и по сырью для текстильной промышленности (около 70 %)»

Кто же снабжал Германию сырьём? Основными поставщиками Третьего рейха были США и Англия, не только давшие гитлеровцам возможность производить обширные закупки благодаря освобождению от платежей по долгам и предоставлению новых кредитов, но и сами снабжавшие их особо ценными видами стратегического сырья, реэкспортируя его в Германию из других стран.

Например, Англия реэкспортировала в Германию медную руду из Южной Африки, Канады, Чили, Бельгийского Конго (через Португальскую Восточную Африку). В 1934 году Англией было реэкспортировано в Германию меди на сумму 3870 тыс. марок, что составило треть всего германского ввоза меди, а в 1935 году сумма английских поставок меди для Третьего рейха ещё более возросла, достигнув 6770 тыс. марок.

Ввоз шерсти из Англии увеличился с 21 млн марок в 1934 году до 47 млн марок в 1935 году, когда Германия получила через Англию около половины всего своего импорта шерсти.

В 1934 году немецкий концерн «ИГ Фарбениндустри» заключил с канадским никелевым трестом соглашение, обеспечившее Германии 50 % необходимого ей никеля и значительную экономию валюты. Остальной никель Германия получала через английские фирмы. Количество никеля, ввозившегося в Германию при британском содействии, постоянно возрастало. Так, если в 1932 году, по официальным данным английского министерства торговли, было ввезено 1805 т, то в 1933 году — уже 3760 т.

Более того, следует отметить, что поставки британского сырья продолжались даже невзирая на то, что Третий рейх испытывал серьёзные проблемы с платёжеспособностью. Справедливости ради надо сказать, что эти проблемы были им унаследованы от Веймарской республики. По официальным немецким данным, сумма иностранной задолженности Германии составляла на 28 февраля 1933 года 18 967 млн марок, из которых на краткосрочные кредиты (со сроком уплаты до 28 февраля 1934 года) приходились 8702 млн марок и на долгосрочные — 10 265 млн марок. В том числе германский долг Англии на 30 сентября 1933 года равнялся 132 млн фунтов стерлингов, или 1718 млн марок. Для сравнения: весь германский экспорт в 1933 году составил 4871 млн марок.

Тем не менее 17 февраля 1933 года основные кредиторы Германии согласились подписать очередное соглашение о невостребовании кредитов. Первое из подобных соглашений было заключено в середине сентября 1931 года, затем в 1932 году его действие дважды продлевалось. По сути это был перевод краткосрочных займов в долгосрочные.

В середине февраля 1934 года последовало новое соглашение о невостребовании кредитов. Наконец, 14 июня 1934 года Имперский банк Германии объявил о полном прекращении выплаты иностранных долгов и процентов по ним, кроме платежей по займам Дауэса и Юнга. Вместо этого кредиторы получали сертификаты, которые они могли превратить в облигации трёхпроцентного займа сроком на 10 лет.

Вот что писала издаваемая Лондонской биржей «Stock Exchange Gazette» в номере от 3 мая 1935 года:

«Без Англии в качестве платёжного учреждения и без возможности продлить сроки кредитов по соглашению о невостребовании кредитов Германия не смогла бы осуществить свои планы. Мы так стремились продавать Германии, что никогда не допускали вмешательства в торговые дела вопросов о платежах. Снова и снова Германия отказывалась от своих обязательств, публичных и частных, но продолжала покупать шерсть, хлопок, никель, каучук и нефть, пока её потребности не были удовлетворены, а финансирование этих закупок проводилось прямо или косвенно через Лондон».

Что касается железной руды, то её главным поставщиком была Швеция. В 1933–1936 гг. Германия поглощала до 3/4 всего шведского экспорта железной руды. В 1938 году импорт Третьим рейхом этого стратегического сырья составлял 9 млн тонн, покрывая 41 % потребностей германской металлургической промышленности в руде. Если же учесть высокий процент содержания чистого железа в шведской руде, получается, что 60 % немецкого чугуна выплавлялись из руды, импортированной из Швеции.

В сравнении с этим доля Советского Союза в поставках сырья Третьему рейху была относительно невелика.

Разумеется, делая закупки на мировом рынке, следует что-то продавать взамен. Если в первом квартале 1933 года Германия экспортировала в Англию товаров на 88 млн марок, то в первом квартале 1934 года эта сумма увеличилась до 104 млн марок. В 1936 году германский экспорт в Великобританию достиг суммы в 406 млн марок. В 1937–1938 годах Германии удалось полностью оттеснить Англию от участия во ввозе металлических изделий в Италию и Швейцарию и занять главенствующее положение в импорте Португалии, Голландии, Бельгии, Дании, Швеции и Норвегии.

Торговые связи Германии с западными странами не прекратились и после начала 2-й мировой войны. Причём речь идёт отнюдь не только о нейтральных государствах, вроде Швеции, продолжавшей обеспечивать промышленность Третьего рейха высококачественной железной рудой. Например, американская компания «Стандард ойл» всё так же исправно снабжала Гитлера нефтью. Просто теперь её поставки шли через франкистскую Испанию. Американские танкеры везли нефть на Канарские острова, а оттуда уже немецкие танкеры доставляли её в Гамбург.

Вот что докладывала по этому поводу 15 июля 1941 года военная разведка США:

«Примерно 20 % этих поставок предназначаются для фашистской Германии, причём команды шести судов из тех, которые осуществляют перевозки по этому маршруту, набраны преимущественно из нацистов. Нашему агенту удалось выяснить, что немецкие подводные лодки, постоянно курсирующие в районе Канарских островов, подходят туда именно с целью заправки. Этот же агент обратил внимание на следующее: до сих пор ни один из танкеров концерна „Стандард ойл“ не был торпедирован ВМС Германии, в то время как суда других американских компаний, действовавших на иных маршрутах, постигла такая участь».

Не стало препятствием выгодному бизнесу американских дельцов и вступление США в войну против Германии. Так, в 1944 году Германия ежемесячно получала через франкистскую Испанию 48 тыс. тонн американской нефти и 1100 тонн вольфрама.

Помимо торговли, западные компании владели в Германии изрядной собственностью:

«К началу 30-х годов в Германии действовало более шестидесяти предприятий, — филиалов американских фирм и компаний. Концерн „Дженерал моторс“ тесно сотрудничал с „Опелем“. Треть капиталов „Всеобщей компании электричества“ находилась под контролем „Дженерал электрик“. Не менее двух пятых немецкой телефонной и телеграфной промышленности подпало под прямой контроль американского концерна ИТТ, связанного с династией Морганов. „Стандард ойл“ держала в руках более 90 процентов всего капитала германо-американской нефтяной компании, владевшей третью всех наливных пунктов Германии перед Второй мировой войной».

«Важно учитывать также и размеры американских вкладов в нацистской Германии к моменту событий в Перл-Харборе, которые составляли примерно 475 млн долларов. Инвестиции „Стандард ойл“ оценивались в 120 млн долларов; „Дженерал моторс“ — 35 млн долларов; ИТТ — 30 млн долларов; „Форд“ — 17,5 млн долларов. Исходя из того, что США находились в состоянии войны со странами „Оси“, американской стороне было бы патриотичнее прекратить деятельность своих компаний в Германии независимо от того, как поступят с ними нацисты: национализируют или сольют с промышленной империей Геринга. Однако погоня за прибылью толкнула на циничное решение: избежать конфискации, объединив американские предприятия в холдинговые компании, чьи доходы переводились бы на американские счета в немецких банках и хранились бы там до конца войны».

Не отставали от американцев и англичане. Так, крупнейшему военно-промышленному концерну Англии «Виккерс» принадлежали 49 % акций германской военно-химической компании «Дуко АГ», 8 % акций «Динамит АГ», 3,5 % акций «Дойче гольд унд зильбер шайдеанштальт», а также некоторое количество акций «ИГ Фарбениндустри».

Другие британские фирмы также располагали в Германии значительной собственностью. Например, «Бэбкок энд Уилкокс», поставлявшая паровые котлы всем флотам мира, имела свои предприятия в Третьем рейхе. С началом перевооружения германского флота они резко увеличили производство. Сильно заинтересована в программе моторизации вермахта была фирма «Дэнлоп раббер», предприятия которой в Германии после прихода Гитлера к власти также значительно увеличили выпуск продукции.

В свете вышеизложенного легко понять внутреннюю логику уже упоминавшегося мною анекдотического события, имевшего место 5 сентября 1939 года, когда бывший первый лорд Адмиралтейства Леопольд Эмери предложил британскому министру авиации Кингсли Вуду организовать поджог Шварцвальда, чтобы лишить немцев строевого леса, а тот возмущённо ответил: «Не может быть и речи даже о том, чтобы бомбить военные заводы в Эссене, являющиеся частной собственностью, или линии коммуникаций, ибо это оттолкнуло бы от нас американскую общественность».

Мало того, западные фирмы оказывали Третьему рейху активную помощь в налаживании военного производства. Так, концерн «Виккерс» был непосредственно причастен к строительству германского подводного флота. Поскольку эта фирма обладала патентными правами во всех областях изобретений, связанных с подводными лодками, подводными минами и зарядами, то эти последние могли быть изготовлены Германией только с согласия «Виккерса». По свидетельству Чарлза Крейвна, председателя правления фирмы «Виккерс — Армстронг», эта фирма имела лицензии на производство подводных мин и зарядов в Голландии, во Франции, в Испании. Именно в Голландии и Испании, где были расположены тайные филиалы концернов Круппа и Цейсса, Германия и развернула работы по созданию подводного флота.

Осуществлялись и непосредственные закупки различного вооружения, производство которого ещё не было налажено в самой Германии. Например, бронебойных снарядов британской фирмы «Хэдфилдс» для морской артиллерии.

Создание Военно-воздушных сил Третьего рейха также не обошлось без активного англо-американского участия. По сообщению британского министерства торговли, за 10 месяцев 1934 года различные английские фирмы поставили в Германию 96 моторов, причём имелись в виду только те моторы, которые были официально зарегистрированы как направляемые в Германию. За первые же пять месяцев 1935 года в Германию были вывезены 89 самолётов и моторов на сумму 199 369 фунтов стерлингов.

Реальный объём поставок значительно превышал эти официальные данные. Так, только за первые 8 месяцев 1934 года в Германию были отправлены 200 новейших авиационных моторов «Кестрел» фирмы «Роллс-Ройс». В английских ВВС эти моторы устанавливались на истребителях «Хоукер фьюри» («Hawker Fury») и «Файрфлай» («Firefly»). В мае 1934 года Германия приобрела 80 мощных моторов «Армстронг-Сидли» также последнего образца.

Кроме того, Германия приобретала лицензии на производство наиболее совершенных типов авиамоторов для военных самолётов. Например, немецкая моторостроительная компания «Байерише моторенверке» купила у фирмы «Роллс-Ройс» лицензию на мотор «Кестрел VI» мощностью 600 л.с..

Ещё большим был вклад американцев. После прихода Гитлера к власти поставки самолётов и моторов из Соединённых Штатов в Германию начали резко возрастать. По данным комиссии Конгресса США под председательством Ная, расследовавшей деятельность военных фирм, сумма экспорта американских самолётов и моторов в Германию увеличивалась следующим образом:

1931 год — 2 тыс. долл.;

1932 год — 6 тыс. долл.;

1933 год — 272 тыс. долл.;

1934 год (по 31 августа) — 1445 тыс. долл.

При этом вполне возможно, что цифра за 1934 год является заниженной, поскольку, по сведениям американского посла в Берлине Додда, только в январе-феврале 1934 года Германия закупила в США авиамоторов на сумму в 1 млн долларов.

В дальнейшем поставки американских самолётов и особенно авиамоторов продолжали увеличиваться. По данным, оглашённым в английском парламенте весной 1935 года, Германия заказала в США части для 3 тыс. авиационных моторов, которые должны были устанавливаться на военных самолётах.

Ведущая роль в американских поставках принадлежала «Юнайтед эйркрафт корпорейшн» («United Aircraft Corporation») и её филиалу — «Пратт энд Уитни компани» («Pratt & Whitney Company»). Так, в марте 1934 года Баварским моторостроительным заводам (БМВ) были проданы 420 американских моторов «Хорнет-Д». Усиленно снабжали Германию авиационным оборудованием и другие крупные американские компании — «Кэртисс Райт», «Сперри гироскоп», «Дуглас» и прочие.

Помимо готовой продукции, германские фирмы приобретали в США лицензии на производство авиамоторов новейших типов. Например, в феврале 1933 года «Пратт энд Уитни компани» предоставила БМВ лицензию на производство мотора «Хорнет-Д».

В результате в 1935 году из 28 типов германских военных самолётов 11 были оснащены английскими и американскими моторами фирм «Роллс-Ройс», «Армстронг-Сидли», «Пратт энд Уитни» и других.

Вполне естественно, что представители западных демократий старались не афишировать свои взаимовыгодные связи с Третьим рейхом. Как справедливо замечает по этому поводу автор вышедшей в 1983 году книги «Торговля с врагом», американский публицист Чарльз Хайэм:

«Нетрудно представить реакцию граждан США и Великобритании, заяви им, что в 1942 году корпорация „Стандард ойл“ торговала горючим с Германией через нейтральную Швейцарию и что горючее, предназначавшееся союзникам, получал их противник. Их охватил бы справедливый гнев. Как бы они были возмущены, узнай, что после событий в Перл-Харборе „Чейз бэнк“ заключал миллионные сделки с врагом в оккупированном Париже с полного ведома правления этого банка в Манхэттене; что во Франции грузовики, предназначенные для немецких оккупационных войск, собирались на тамошних заводах Форда по прямому указанию из Дирборна (штат Мичиган), где находится дирекция этой корпорации; что полковник Состенес Бен, глава многонациональной американской телефонной корпорации ИТТ, в разгар войны отправился из Нью-Йорка в Мадрид, а оттуда в Берн, чтобы оказать помощь гитлеровцам в совершенствовании систем связи и управляемых авиабомб, которые варварски разрушали Лондон (та же компания участвовала в производстве „фокке-вульфов“, сбрасывавших бомбы на американские и британские войска); что шарикоподшипники, которых так недоставало на американских предприятиях, производивших военную технику, отправлялись латиноамериканским заказчикам, связанным с нацистами. Причем делалось это с тайного согласия заместителя начальника управления военного производства США, который одновременно был деловым партнёром родственника рейхсмаршала Геринга в Филадельфии. Заметим, что в Вашингтоне обо всём этом отлично знали и либо относились с одобрением, либо закрывали глаза на подобные действия».

Таким образом, упрекать Сталина в аморальности экономического сотрудничества с Германией могут разве что наши доморощенные любители двойных стандартов, сладострастно выискивающие мельчайшие соринки в глазу у своей родной страны и демонстративно не замечающие бревна у обожаемого Запада.

Британский союз фашистов

Однако получал ли Советский Союз выгоду от торговли с Германией? Или же он, как уверяют нынешние обличители, фактически выплачивал дань Гитлеру?

Здесь следует вспомнить, что советское народное хозяйство унаследовало от дореволюционной России техническую отсталость. И, разумеется, эту ситуацию нельзя было исправить в одночасье. Наша страна остро нуждалась в поставках современного промышленного оборудования. Эти потребности резко возросли на рубеже 1920-х — 1930-х годов в связи с началом индустриализации, когда была предпринята отчаянная попытка догнать развитые страны.

Как известно, выступая 4 февраля 1931 года на первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности, Сталин заявил: «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».

Говоря так, Иосиф Виссарионович нисколько не преувеличивал. Отставание России проявилось во всей своей красе уже в ходе 1-й мировой войны. Как писал летом 1915 года командир 29-го корпуса генерал Д.П. Зуев военному министру генералу А.А. Поливанову:

«Немцы вспахивают поля сражений градом металла и ровняют с землёй всякие окопы и сооружения, заваливая часто их защитников с землёю. Они тратят металл, мы — человеческую жизнь. Они идут вперёд, окрылённые успехом и потому дерзают; мы, ценою тяжких потерь и пролитой крови, лишь отбиваемся и отходим».

Увы, подобная картина не выглядит удивительной, если сравнить количество вооружений, произведённых за время 1-й мировой войны странами-участницами.

Но этого мало. Прогресс в военном деле не стоял на месте. В промежуток между двумя мировыми войнами происходят качественные изменения в развитии танковых войск, авиации, в насыщении армий артиллерией, автоматическим оружием. Если бы не сталинский промышленный рывок, под угрозой оказалось бы само существование нашей страны и населяющих её народов.

Форсированная индустриализация требовала приобретения современного оборудования. Традиционным партнёром, поставлявшим нашей стране технику и технологии, являлась Германия. Так было до 1914 года, такое положение сохранялось и во времена Веймарской республики.

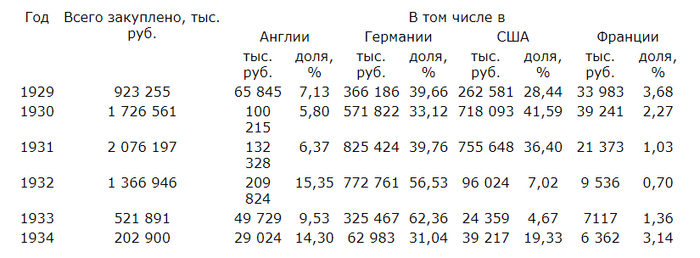

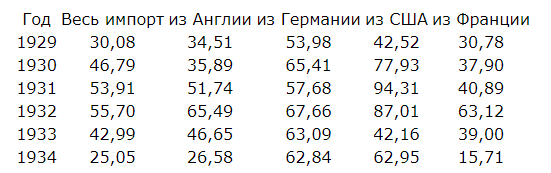

Ниже в таблице приводятся общие суммы советских закупок машин и оборудования в 1929–1934 гг., суммы закупок в Англии, Германии, США и Франции, а также доля каждой из этих стран в общем объёме советского импорта машин и оборудования.

Как видим, в начале 1930-х годов ввоз промышленного оборудования в нашу страну достигает рекордного уровня. При этом основными поставщиками являлись Германия, предоставившая в 1931 году Советскому Союзу кредит на сумму 300 млн марок, а также Соединённые Штаты.

Общие суммы советских закупок машин и оборудования в 1929–1934 гг., суммы закупок в Англии, Германии, США и Франции, а также доля каждой из этих стран в общем объёме советского импорта машин и оборудования

Доля машин и оборудования в советском импорте, %

После прихода Гитлера к власти советско-германская торговля начинает сокращаться.

Однако не следует думать, будто это сокращение было вызвано исключительно идеологическими причинами. СССР к тому времени вообще стал импортировать меньше. По мере развития собственной промышленной базы потребность во внешних закупках оборудования снизилась. Кроме того, у нашей страны не было валютных ресурсов для столь значительного импорта.

Тем не менее окончательно советско-германская торговля не угасла. Продолжалось и знакомство советских специалистов с немецкими достижениями. Так, в 1933–1934 годах в Германии побывали конструкторы-моторостроители Харьковского паровозостроительного завода, занимавшиеся разработкой нового танкового двигателя. С немецкими техническими достижениями в этой области ознакомились Я.Е. Вихман и К.Ф. Челпан. А.А. Микулин изучал производство фирмы БМВ в сравнении с разработками «Роллс-Ройса», «Испано-Сюизы» и «Фиата». В результате была закуплена лицензия на двигатель БМВ мощностью в 500 л.с. Уже в 1934 году было развернуто производство среднего танка Т-28 с мотором этого типа.

Германскую авиационную промышленность осенью 1934 года изучал начальник Главного управления Гражданского воздушного флота И.Ф. Ткачёв. Инженер Перминов исследовал прокатку стальной проволоки на заводах Круппа, о чём и составил подробнейший отчёт, в сопроводительной записке к которому указывалось, что он «представляет собой практическую ценность для наших проволочно-прокатных заводов как описание и сравнение работы заграничных заводов с нашими в смысле оборудования, производительности и себестоимости… Некоторые виды конструкций могут быть использованы для применения в наших условиях».

К середине 1930-х годов перед Советским Союзом встала проблема производства судовой брони, необходимой для строительства крупнотоннажного военно-морского флота. Требовалось создать большие производственные мощности, освоить и наладить технологию. Так, для изготовления одной готовой броневой плиты весом около 70 тонн для линкора необходимо было отлить стальной слиток весом более 150 тонн. После чего надо было эти слитки ковать при помощи прессов мощностью до 15 тысяч тонн. Советский Союз не обладал техникой отливки и ковки таких крупных слитков, не имел таких мощных прессов. Для изучения немецкого опыта производства стальной брони военного назначения в 1936 году в Германию была откомандирована группа советских специалистов во главе с начальником Главного броневого управления наркомата тяжёлой промышленности СССР И.Ф. Тевосяном.

Под давлением немецких промышленников, не желавших терять рынок сбыта своей продукции, правительство Германии предложило в марте 1935 года Советскому Союзу новый кредит. Причём его условия были более выгодными, чем у прежних: 5 % годовых вместо 6 %, а также более длительный срок — 5 лет (германский кредит 1926 года — 150 млн марок на 2 года и 150 млн марок на 4 года, кредит 1931 года — на 21 месяц).

В результате 9 апреля 1935 года было подписано «Соглашение между правительством СССР и правительством Германии о дополнительных заказах СССР в Германии и финансировании этих заказов Германией». В соответствии с ним советское правительство получило право разместить под гарантию правительства рейха заказы германским фирмам на 200 млн марок. Эти заказы должны были представлять собой оборудование для фабрик, машины, аппараты, изделия электропромышленности, оборудование нефтяной и химической индустрии, транспортные средства, оборудование лабораторий и т. д. Сюда же входила и техническая помощь. Реально по этому кредиту СССР получил из Германии заводского оборудования и других товаров на 151,2 млн марок. Поставки советских товаров в покрытие кредита должны были начаться с конца 1940 года, а закончиться в 1943 году. Однако СССР так и не приступил к его погашению, а после 22 июня 1941 года вопрос о советских поставках отпал сам собой. Таким образом, полученный в 1935 году от Гитлера кредит можно рассматривать как безвозмездную финансово-техническую помощь.

Несмотря на успехи первых пятилеток, экономика Советского Союза испытывала острый недостаток в передовых технологиях и высокопроизводительном оборудовании. Так, в «Техно-экономическом анализе импорта металлорежущих станков за 1932–1938 гг.» говорилось: «Тяжёлые токарные станки, лоботокарные, продольно-строгальные, крупные зуборезные станки и расточные необходимых размеров вовсе не изготавливаются. Кругло-шлифовальные, карусельные и вальцетокарные станки изготовляются единицами. Рассчитывать на более или менее удовлетворительное отечественное снабжение этими станками тяжёлой промышленности на ближайшие 2–3 года не приходится». Из чего делался вывод, что «потребность в этих видах станков может быть удовлетворена в 1939 и отчасти в 1940 году в основном за счёт импорта… ибо организация и освоение производства названных выше станков в лучшем случае потребует не менее двух лет».

К 1939 году объективные предпосылки для взаимовыгодной советско-германской торговли продолжали существовать. Третий рейх остро нуждался в сырье, Советский Союз — в современной технике и технологиях. Поскольку западные демократии не горели желанием помогать нашей стране, СССР намеревался использовать возможное сближение с Германией для удовлетворения своих потребностей в высокотехнологичном оборудовании.

Вечером 15 августа 1939 года посол Германии в СССР Ф. Шуленбург передал наркому иностранных дел СССР В.М. Молотову предложения правительства Третьего рейха нормализовать советско-германские отношения. Во время следующей их встречи, состоявшейся 17 августа, Молотов подчеркнул, что прежде чем начать переговоры об улучшении политических взаимоотношений, надо решить торгово-экономические вопросы. Об этом же было сказано в переданной Шуленбургу памятной записке: «Правительство СССР считает, что первым шагом к такому улучшению отношений между СССР и Германией могло бы быть заключение торгово-кредитного соглашения».

В результате 19 августа было подписано советско-германское кредитное соглашение. По сравнению с предыдущими подобными договорами его условия были чрезвычайно выгодны для нашей страны. СССР получал 200 млн марок кредита под 4,5 % годовых сроком на 7 лет. Помимо кредита, предусматривалось размещение советских заказов в обмен на поставки сырья и продовольствия.

К советско-германскому соглашению были приложены три товарных списка:

Список «А» отдельных видов оборудования, подлежащих поставке германскими фирмами в счёт кредита.

Список «Б» отдельных видов оборудования и других товаров, подлежащих поставке германскими фирмами за счёт свободных сумм текущей выручки от советского экспорта.

Список «В» товаров, подлежащих поставке из СССР.

Впоследствии между СССР и Германией были заключены хозяйственные договоры от 11 февраля 1940 года и от 10 января 1941 года, а также ряд дополнительных соглашений, существенно расширившие объёмы торговли между двумя странами.

Надо сказать, аппетиты немцев по части получения советского сырья были весьма велики. Когда 8 октября 1939 года в Москве начались торгово-экономические переговоры, особо уполномоченный германского правительства Карл Риттер, который вёл их с немецкой стороны, привёз с собой годовой план закупок на сумму 1300 млн марок. 9 октября в беседе с наркомом внешней торговли СССР А.И.Микояном Риттер заявил о желании получить из СССР товаров примерно на 1 млрд марок. Однако Микоян ответил, что Советский Союз будет исходить из максимального объёма поставок в прошлые годы, то есть 470 млн марок. В результате, несмотря на немецкие уговоры, хозяйственное соглашение от 11 февраля 1940 года предусматривало на следующие 12 месяцев поставки из СССР в размере 420–430 млн марок. Реально же за этот период, как мы увидим ниже, было поставлено товаров на сумму чуть больше 400 млн марок.

Источник: Игорь Пыхалов "Великая оболганная война"

Ночь длинных ножей по-грузински или...

...одно из последних сражений Второй мировой в Европе

9 мая 1945 года война закончилась не для всех. Вплоть до 20 мая 1945 года шли бои, где-то на краю Европы – на островке Тексел (Нидерланды). Немецкие солдаты сражались с грузинами (около 800 человек), которые в глазах местных жителей были русскими.

Остров Тексел относится к Северной Голландии. Самый населённый остров Западно-Фризского архипелага. Эти места знамениты тем, что неподалёку, в 1673 году голландец адмирал Михаэль де Рюйтер нанес сокрушительное поражение в морском сражении соединенному англо-французскому флоту, чем спас Голландию от оккупации и разорения.

Грузинское восстание

Остров являлся частью хорошо укреплённой немецкой обороны, а именно Атлантического вала. Грузины, о которых идёт речь, служили в пехотном батальоне вермахта, который был сформирован в Польше из военнопленных. 822-й пехотный батальон «Царица Тамара», входивший в состав Грузинского легиона вермахта. Его назначение – карательные операции. В 1944 году внутри батальона появилась подпольная организация. Немецкое командование в феврале 1945 года перевело от греха грузин на остров Тексел, где они строили укрепления и караулили склады. В тот момент в батальоне числилось 800 грузин и 400 немцев.

На острове грузины наладили контакты с представителями Сопротивления. Снабжали их оружием и медикаментами и вместе начали готовить вооруженное восстание. Руководители Сопротивления называли дату – 20 апреля, когда войска союзников подойдут поближе к острову. В конце марта прошла информация о том, что немецкое командование решило отправить грузинский батальон в континентальную часть Нидерландов – для участия в боях против союзников, и тогда грузины решили вернуться к плану восстания в начале апреля. Шалва Лоладзе и Валико Згенти сообщили , что больше ждать они не могут. Восстание назначили на 5 апреля.

Грузины очень хотели успеть поучаствовать в боевых действиях против немцев, впереди была суровая родина, перед которой нужно было как-то реабилитироваться, причём не только за сам факт ношения вражеской формы, а за карательные операции в Польше...

Руководители Сопротивления связались с союзными войсками и англичане обещали помочь – высадиться на острове 8 апреля..

Сигналом для восстания стали сказанная руководителем восстания Шалвой Лоладзе (попавший в 1942 году в плен капитан ВВС) на русском фраза: «С днём рождения».

Дело было ночью, потому большинство фрицев спали и около четырёхсот немецких солдат было зарезано во сне, да и у восставших не было огнестрельного оружия, они уничтожали своих «сослуживцев» холодным – в основном ножами, служившими им для бритья. После этого за несколько часов грузины взяли остров под контроль, но не весь – не удалось захватить береговые батареи на севере и юге острова. Через день немцы высадили десант — две тысячи человек морской пехоты. Начались бои, затянувшиеся на полтора месяца. Немцы, с помощью танков и артиллерии медленно оттесняли грузин на север острова и через две недели ожесточённых боёв они отбили его большую часть.

Грузины сражались, как львы, но отступали под превосходящими их силами гитлеровцев. В процессе к ним присоединились местные жители и уже все вместе продолжили сопротивление в качестве островных партизан.

Днём остров принадлежал немцам, а ночью – "русским грузинам", так сейчас вспоминают местные жители.

В конце апреля погиб Шалва Лоладзе. Командиром стал его заместитель Евгений Артемидзе, которого друзья величали прозвищем «маленький Сталин».

В ходе орудийных обстрелов острова была уничтожена связь в грузинском батальоне – перестали работать радиостанции. Тексел оказался отрезан от материка с 6 апреля 1945 года, а союзники 8 апреля не пришли на помощь...

"Русские сражались с отчаянием обречённых", так говорили немцы после войны

Боевые действия грузинских и голландских партизан продолжались. Они прятались в деревушках, немцы вычисляли их и сжигали. Те, кто попадал в плен проходили все круги ада – их заставляли рыть себе могилы, пытали, вешали и расстреливали. Перед казнью всегда заставляли снимать с себя немецкую униформу, которую русские грузины «опозорили».

Грузины же сражались так, что среди местных ходили о них легенды (да и сейчас ходят), что "русские" сражались до конца, когда заканчивались патроны – шли на фашистов в полный рост с ножами в руках и пели «Интернационал»...

Как-то фашисты взяли в плен одного из молодых грузин, и когда его вели на казнь, он выхватил у немецкого офицера пистолет и успел застрелить двоих охранников, прежде, чем убили его самого. Имя осталось безвестным.

Просто представьте себе, что где-то на краю Европы, на непонятном голландском острове, немецкие солдаты сражались с грузинами, которые в глазах местных жителей были русскими…

Наступило 2 мая. Союзных войск на горизонте не было видно, хотя в местных, голландских газетах писали о капитуляции Берлина и Германии.

Наступило 9 мая 1945 года. Союзники к острову не приближались. Бои на острове продолжались. Грузины уже давно поняли, что помощи не будет и продолжали сражаться с остервенением. Из восемьсот бойцов в живых оставалось около трёхсот и на острове никто не знал, ни грузины, ни немцы, что Германия сдалась.

После войны немцы рассказывали, что, якобы знали о том, что война уже проиграна. Но они хотели отомстить грузинам, хотели покарать «предателей», «изменнически» зарезавших их товарищей во сне.

5 мая, кстати капитулировала немецкая группировка в Нидерландах.

Один из последних произошел 18 мая: отряд грузин уничтожил десять германских солдат и уничтожил два немецких танка. Неизвестно, сколько ещё длилось бы кровопролитие, но с Тексела на лодке сбежал местный житель и вызвал на помощь канадских военных. Это было уже 20 мая 1945 года. Шокированные немцы, которым показали газеты со статьями о капитуляции Третьего рейха, сложили оружие. Так закончилась одна из последних битв в той войне на территории Европы.

До Победы дожили 228 грузинских повстанцев, бывших солдат РККА, и бывших солдат вермахта. Руководитель – Шалва Лоладзе был похоронен вместе с другими повстанцами на военном кладбище, которое получило имя Лоладзе, и официальное название "Грузинское военное кладбище", но местные жители до сих пор называют его «Русским кладбищем», хотя там (в разных местах) похоронено восемьсот двенадцать солдат Вермахта, пятьсот шестьдесят бойцов грузинского батальона и около ста двадцати местных жителей, которые сражались вместе с грузинами.

В 2019 году нидерландские власти смогли идентифицировать останки двух солдат, найденные на Текселе и также перезахороненные в русской части кладбища.

Их имена — Пидо Чолиашвили и Антон Гвиниашвили.

Грузины приобрели в СССР статус героев. Само восстание преподносилось советской пропагандой как «героическая борьба советских партизан в Голландии».

Выжившие вернулись на родину с характеристиками от голландского Сопротивления и ходатайствами о помиловании от канадского военного руководства, но большую часть всё-равно приговорили к различным срокам заключения.

Но не всех, один из командиров повстанцев Евгений Артемидзе не попал в лагеря, поселился в Манглиси и дожил до 2010 года. Еще один лидер Ной Гонгладзе после войны работал директором дома отдыха.

Остров Тексел

Отрывок из документального военно-исторического романа "Летят Лебеди" в трёх томах.

Том 1 – «Другая Война»

Том 2 – "Без вести погибшие"

Том 3 – "Война, которой не было" (в процессе ...)

Краткое описание романа здесь

Если понравилось, вышлю всем желающим жителям этого ресурса

Пишите мне в личку с позывным "Сила Пикабу" (weretelnikow@bk.ru), давайте свою почту и я вам отправлю (профессионально сделанные электронные книги в трёх самых популярных форматах fb2\epub\pdf). Пока два тома, третий на выходе, даст бог.

Есть печатный вариант двухтомника в твёрдом переплёте

Предыдущие мои публикации на Пикабу:

И один в том поле воин, если он по-русски скроен (КВ-1 против немецкой дивизии)

Как Левитан по Берлинскому радио выступал Радио в дни войны

Послевоенная история – Страшный лейтенант

Блокадные рассказы – Пупсики

История Франчески – Не все в Освенциме умирали без боя

Судьба немецких врачей из концлагерей – Кому нелюди, а кому новые граждане

О единственной женщине из Морской Пехоты – Товарищ Главный Старшина

История древнего Рима. Вторая Пуническая война. Сифак

Шестой год год войны (213 год до н.э.) в Испании прошел спокойно. Военных действий не происходило, но с помощью дипломатии Рим приобретал новых союзников. События сложились так, что и на Африканском континенте у республики неожиданно появился союзник.

Нумидия издавна поставляла для Карфагена кавалерию, которая по праву считалась лучшей в этой части ойкумены. В описываемой время Нумидией правил царь Сифак. И вот, до братьев Сципионов дошли вести. что Сифак рассорился с Карфагеном. Не долго думая, к нумидийскому царю было отправлено посольство, из трех заслуженный центурионов. Посольство принесло желание дружить и обещание безграничной благодарности Рима, если Сифак и дальше будет ратится с Карфагеном.

Все это было встречено благосклонно; Сифак согласился отправить свою делегацию к Сципионам, если один из римлян останется у него и поможет Сифаку в организации армии. Дело в том, что нумидийцы искони были кавалеристами и в пешем строю сражаться не могут. Одержать победу располагая лишь кавалерией нельзя, и надо иметь ввиду, что античная кавалерия была менее эффективна чем кавалерия более поздних времен: у нее отсутствовали стремена. На том и сошлись.

Царь послал с двумя римлянами своих представителей для заключения союза. Нумидийские послы также получили задание переманить на сторону римлян тех нумидийцев, что служили в карфагенской армии. И действительно, когда посольство прибыло в Испанию, многие нумидийцы перешли на сторону Рима, да и престиж римских властей сильно возрос в глазах местного населения.

При царском дворе остался центурион которого звали Квинт Статорий. Статорий тут же набрал отряд из молодежи, благо страна Сифака была густо населена и недостатка в рекрутах не было. Старый центурион учил своих подопечных римскому строю и тактике ведения боя. В недолгом времени Сифак стал располагать некотором количеством превосходной пехоты. С этой пехотой он даже разбил одну из армий Карфагена.

Вся эта деятельность не прошла незамеченной правящими Карфагена. Что бы смягчить угрозу от армии Сифака, пунийцы тоже предприняли дипломатические шаги. Ими было отправлено посольство к Гале, вождю мезулиев, другого берберского племени, которое располагалось западнее Нумидии. Учитывая, что в союзе с Римом, Сифак мог представлять серьезную угрозу для Гала и его царства, он решил присоединиться к карфагенянам. Он собрал войско, под командованием своего сына Масиниссы, которое соединившись с карфагенской армией нанесло поражение Сифаку. Тит Ливий пишет о 30 000 убитых в этом сражении. Сам Сифак смог спастись, и набрав новую армию, переправился в Испанию. В недолгом времени следом за ним последовал и Масинисса. Борьба продолжается. Но это уже другая история.