Сплавы и литьё токоотводов (Избранные главы технологии аккумулятора...2)

В продолжение темы. Прошло меньше недели, а контент внегодуэ... Простите, кого обидел.

Далее в своих постах я буду больше внимания уделять занудству научным аспектам и технологии нежели жизненным историям.Сегодня будет много теории...

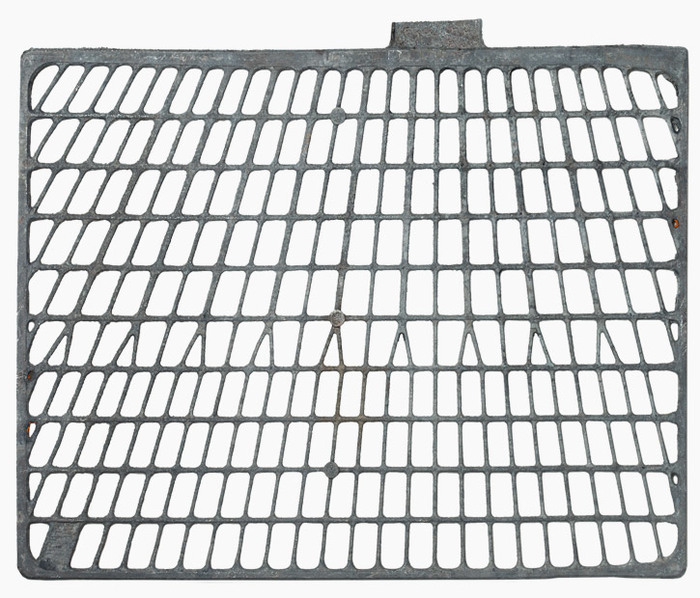

Ранее мы заглянули в кабинет производства оксидного порошка (leady oxide). Сегодня предлагаю заглянуть в соседний кабинет, где происходит процесс литья решеток-токоотводов.

В зависимости от типа аккумулятора, разнятся дизайн, размер, масса и состав сплава. Но, в целом, требования и технология одинакова за некоторыми нюансами.

Функции и требования к сплавам

Токоотвод выполняет в аккумуляторе две функции:

1. Как понятно из названия, он представляет собой "кровеносную систему" АКБ, отводя к подключенному устройству генерируемый в результате электрохимических процессов ток;

2. Роль скелета на котором держится активная масса пластины.

В электрохимических процессах, обуславливающих работу аккумулятора, решетка участия не принимает.

Обычно, решетка составляет 40-50% от массы пластины. Существует даже расчетная формула, по которой можно понять, нормально ли вы подобрали соотношение масса решетки/активная масса. Условия, при которых работает аккумулятор воздействуют на токоотвод различными путями. Например, положительный токоотвод испытывает такие напряжения, при которых устойчивыми к окислению остаются только некоторые вещества. Помимо этого, электролит, используемый в аккумуляторе обладает коррозионными свойствами, что приводит в появлению коррозионного слоя с высоким омическим сопротивлением.

Поэтому, аккумуляторная промышленность предъявляет следующие требования к сплавам для токоотводов, мостов, соединяющих электрохимические ячейки в цепь и выводов к полюсам:

1. Механические свойства. Решетка должна быть устойчива к любым нагрузкам во время производственного процесса и дальнейшей эксплуатации аккумулятора. Однако, знаю, что есть токоотводы, которые производятся и из чистого ("мягкого") свинца. Но дальнейшая его обработка происходит на специальном оборудовании. Во время процесса заряд-разряд, пластины становятся то тоньше, то толще – как бы пульсируют. Причем процесс это протекает с разной интенсивностью по площади поверхности, что приводит к деформации пластины.

Таким образом, сплав должен обладать достаточной твердостью, высоким пределом текучести и сопротивлением ползучести, а также низким растяжением.

2. Литьевые свойства. Это актуально, в том случае, когда решетки производятся путем литья, а не штамповки, например. Главные критерии – хорошая текучесть расплава (влияет на заполняемость формы и цельность решетки) и относительно низкая температура процесса литья.

3. Коррозионная устойчивость. Как уже упоминалось выше, положительная пластина подвержена более высоким нагрузкам в процессе работы аккумулятора, чем отрицательная. Помимо деформации, положительная пластина подвержена коррозии, как следствие – образование слоя PbO, обладающего высоким омическим сопротивлением. Дальнейшее окисление слоя приводит к образованию оксида нестехиометрического состава PbOn (1 < n < 2), а затем и до PbO2. При переходе от PbO к PbO2 омическое сопротивление коррозионного слоя понижается. Таким образом, добавки к сплаву должны обеспечивать снижение образования коррозионного слоя и в то же время ускорять процесс окисления PbO.

4. Электрические свойства. Сплавы, применяемые для производства токоотводов должны обладать хорошей проводимостью.

5. Экономический аспект. Естественно, добавки к сплавам не должны оказывать сильного влияния на конечную стоимость продукции. Например, нецелесообразно использовать золото или платину в качестве добавок, несмотря на их свойства.

Влияние примесей.

Стоит сказать несколько слов о нежелательных примесях в свинце, используемом как для изготовления оксидного порошка, так и сплавов для токоотводов, которые влияют на работу аккумулятора.

Дело в том, что положительный токоотвод, подвергаясь коррозии, истоньшается и постепенно переходит в состав активной массы электрода. Поэтому и примеси находящиеся в нем также становятся частью активной массы. Кроме того, примеси на поверхности отрицательного электрода могут служить точками понижающими перенапряжение выделения водорода, тем самым, способствовать повышенному газообразованию и потере воды. К таким примесям относятся: Se, Ni, Te, Mn. Меньший эффект оказывают: Sb, Cu, As, Fe, Cd. Не оказывают заметного влияния Bi, Ag, Zn.

Основные типы сплавов.

Надо сказать, что с самого начала промышленного производства аккумуляторов, состав сплава подбирался эмпирически, путем проб и ошибок. В итоге, в 1880-х годах было обнаружено, что вышеперечисленным требованиям более менее соответствует свинцово-сурьмянистый сплав. Содержание сурьмы в сплаве было близким к эвтектическому (10-12% по массе). Он легко поддавался литью, был достаточно прочным и обладал хорошими электрическими свойствами. Но у медали две стороны. Высокое содержание сурьмы (значение перенапряжения выделения водорода у которой меньше, чем у свинца), провоцировало обильное газовыделение и потерю воды. Из-за чего приходилось постоянно восполнять её уровень, т.е. обслуживать аккумулятор.

Но, так как, автомобиль стал приобретать все большее значение в человеческой истории, а темп жизни возрос - такие вещи, как обслуживание аккумулятора, стали недопустимы - возникла проблема создания малообслуживаемых или совсем необслуживаемых АКБ. Также, это оказалось актуальным и для стационарных батарей.

Для устранения вышеуказанных проблем, было решено снижать содержание сурьмы в сплаве и компенсировать другими веществами. Например, при снижении сурьмы до 4,5-6% по массе, снизились текучесть и твердость сплава. Это компенсировалось добавлением олова (0,15-0,2%) и мышьяка (0,15-0,2%). Для снижения коррозии добавлялось серебро (0,02-0,03%).

Таким образом, наметились два пути развития литейного дела:

1. Поиск новых составов сплава с низким содержанием сурьмы (<2,5%).

2. Поиск новых типов сплава для токоотводов (без сурьмы).

Свинцово-сурьмянистые сплавы таким образом поделились на четыре основные группы:

1. Свинцово-сурьмянистые сплавы с высоким содержанием Sb (9 - 12%). Эти сплавы содержат 85-100% эвтектической фазы. Имеют узкий диапазон кристаллизации. Используются для литья под давлением решеток для трубчатых положительных пластин, используемых в тяговых и стационарных батареях.

2. Свинцово-сурьмянистые сплавы со средним содержанием Sb (4 - 7%). Эти сплавы содержат 40 - 60% эвтектической фазы и имеют более широкий диапазон кристаллизации. Используются для положительных пластин тяговых батарей.

3. Свинцово-сурьмянистые сплавы для отливки мостов, коннекторов, выводов и т.д. (Sb - 2.9 - 4.0%).

4. Свинцово-сурьмянистые сплавы с низким содержанием Sb (1.0 - 2.7%). Содержат различные добавки для улучшения различных свойств: механических (As, Sn), литьевых (Sn, Se, S, Cu), коррозионных (Ag) и электрохимических (Sn, Bi). Эти сплавы содержат 1 - 15% эвтектической фазы и имеют широкие диапазоны кристаллизации. Используются во всех типах аккумуляторов.

История из жизни. (Оффтоп). Можно пропустить

Попросил меня как-то Зигизмунд поискать в литературе или на форумах информацию о том, как ускорить старение наших решеток, дабы поскорее после отливки брать их в дальнейшую эксплуатацию. Ок. После некоторых рекомендаций в Рунете и ряда неудачных попыток сделать это на практике, я спросил у Googl'а "Age-hadrening of lead alloys". На что гугл выдал мне следующее. Единственное, надо сказать, исследование в данной области. Правда, ещё был патент 1937 года, который оказался буллшитом. Когда я сказал об этом всем Зигизмунду, он выдал свою коронную фразу: "Ну, в литературе (читай первую строку абзаца) все херня, а вот практика - это другое"... Ах, да...Ещё он говорил, что решетка твердеет потому, что на ней образуется оксидная пленка.

Конец оффтопа.

Свинцово-кальциевые сплавы.

Несмотря на использование низкосурьмянистых сплавов, проблема газообразования, по-прежнему была актуальна, хоть и сведена к минимуму так, что процесс потери воды стал больше или равен времени жизни аккумулятора. Это не годилось для стационарных аккумуляторов, используемых телефонными службами, подводными лодками, и т.д. То есть там, где аккумуляторы могли стоять без работы годами в режиме ожидания. В 1937 году Харринг и Томас - сотрудники Bell Company Laboratory - ввели в эксплуатацию новый тип сплава - свинцово-кальциевый. Содержание кальция в бинарной системе было не выше 0,03%, однако, уже это придавало токоотводам большую коррозионную стойкость, но в то же время, ухудшило механические свойства. Кроме того, на структуру сплава влияла и технология литья токоотводов. Тем не менее, это не помешало занять свинцово-кальциевому сплаву лидирующие позиции в производстве стационарных батарей.

При попытке применить их в тяговых батареях наблюдался эффект падения емкости после 30-40 циклов глубоких разрядов. Казалось, что эффект связан с отсутствием сурьмы в составе положительного электрода, поэтому эффект так и назвали "Sb-free effect". Были попытки покрывать положительный токоотвод слоем сурьмы, однако время жизни аккумулятора в таком случае зависело только от толщины слоя. В итоге, свинцово-кальциевый сплав применялся только в стационарных батареях до конца XX века.

В конце XX века были изобретены VRLA (Valve-Regulated Lead Acid) аккумуляторы (они же герметизированные, необслуживаемые, гелевые). В первых из них применялись токоотводы из сплава свинец-кальций. Sb-free effect обнаружился снова. Тогда было решено вернуться к Pb-Sb сплаву для положительных электродов с пониженным содержанием Sb. Однако, это не помогло и стало понятно, что эффект обусловлен не отсутствием сурьмы, а какими-то электрохимическими процессами, протекающими на положительном электроде. Феномен получил название "Преждевременная потеря емкости" (Premature Capacity Loss - PCL).

В итоге появились два основных объяснения этого эффекта.

1. PCL-1 связан с процессами, протекающими на поверхности решетка|коррозионный слой|ПАМ (Положительная активная масса). Как говорилось выше, решетка подвергается коррозии и окисляется до PbO. Так вот в таких сплавах, как Pb-Ca или малосурьмянистые без лигатуры, дальнейшее окисление PbO не протекает и образуется тонкий слой оксида с высоким омическим сопротивлением. А при значительном содержании сурьмы или добавлении олова коррозия токоотвода ускорялась до PbO2 и омическое сопротивление падало.

2. PCL-2 эффект обусловлен изменениями в активной массе электрода, из-за которых возникает сопротивление между частицами ПАМ. Но он оказывает меньшее влияние, чем PCL-1 эффект.

Тогда-то и стало понятно, что небольшие добавки олова к сплаву улучшат его свойства. С тех пор, сплав свинец-кальций-олово прочно занял позицию основного материала из которого делают токоотводы для отрицательных пластин. Положительные производятся из свинцово-сурьмянистого сплава.Батареи, в которых используется описанная схема называются "гибриды" (а не потому, как у нас говорил один мастер, что крышечка зеленая, а коробочка желтая).

Узкий температурный интервал кристаллизации Pb-Ca-Sn сплава (1 - 3градус С) позволяют производить отливку при достаточно больших скоростях, или применять технологию непрерывного литья.

Свинцово-кальциевые сплавы традиционно делятся на три типа:

1. Свинцово-кальциевые сплавы с низким содержанием Ca (0.02 - 0.04%). Применяются для изготовления токоотводов для отрицательных электродов стационарных батарей. Добавляется небольшое количество алюминия.

2. Свинцово-кальциевые сплавы со средним содержанием Ca (0.06 - 0.10%). Применяется для отливки токоотводов для отрицательных пластин методом непрерывного литья для автомобильных батарей. Также добавляется соответствующее количество алюминия. Высокая скорость кристаллизации позволяет вести отливку при высоких скоростях.

3. Свинцово-кальциевые сплавы с высоким содержанием Ca (0.10 - 0.15%). Содержат большое количество алюминия. Используются в автомобильных АКБ.

Небольшая добавка алюминия к сплаву нужна для защиты кальция от окисления кислородом воздуха во время процесса литья. Авторы пишут, что алюминий образует на поверхности оксидную пленку, которая препятствует доступу кислорода воздуха к кальцию.

Мне лично не совсем тогда понятно, зачем добавлять алюминий в количестве пропорциональном содержанию кальция. Мб помимо пленки, там образуется более устойчивый к воздействию кислорода интерметаллид?

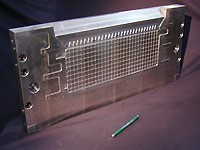

Процесс литья.

Простите, лучше картинку не нашел.

Процесс литья в большинстве цивилизованных стран автоматизирован и нужен лишь оператор, обслуживающий машину.

Литьевая машина имеет в конструкции котел, где плавится нужный нам сплав. Далее, расплав при помощи насоса поступает в качающийся ковш (картинка внизу).

Из ковша сплав подается в форму, состоящую из двух половин. Одна из них стационарная, а вторая подвижная. Под действием гравитации (поэтому такой метод называется гравитационным) сплав заполняет форму. Главными условиями качественной отливки являются: а) соблюдение температурных режимов на различных участках подачи сплава и формы (для каждого типа сплава они свои) и б) хорошее напыление (о чем подробнее ниже). После заполнения формы, сплав некоторое время остается там кристаллизуясь и охлаждаясь. Процесс кристаллизации - экзотермичный, поэтому излишки тепла отводятся от формы при помощи системы, в которой циркулирует вода. Форма одновременно и нагревается и охлаждается. При достижении заданного верхнего предела температуры, включается система охлаждения.

Затем, подвижная полуформа открывается и толкатели выдавливают отливку. Далее она подается на ножи, где обрезаются литники и уже потом попадает на столик готовой продукции.

Скорость работы полуавтоматической машины разная, зависит от типа сплава, конструкции машины. Но, в среднем 10 - 16 отливок в минуту.

Для автомобильных аккумуляторов - токоотвод отливается двойным, и, уже с нанесенной на него активной массой, разделяется; для тяговых и стационарных батарей отливаются одинарные токоотводы.

Как я уже упоминал, для получения качественной отливки необходимо хорошее напыление формы. Роль напыления - снизить скорость рассеивания тепла, уменьшить трение расплава в литейной форме и обеспечить хорошее отделение токоотвода. (Начальник ещё говорил, что оно служит еще и для отведения воздуха из формы, но насколько мне известно, в конструкции самой формы есть специальные отверстия, но мб и так).

Для напыления используют пробковую муку или силикат натрия. При отливке слой напыления постепенно выгорает, что требует своевременного обслуживания.

Помимо этого существует литье под давлением. В основном, используется для отливки трубчатых пластин. Оно медленнее и геморнее, но, в принципе, все то же самое.

Ниже можно увидеть, как отливают токоотводы в Индии (ручным способом) и в Китае.

И на десерт видео непрерывного литья от американской компании Wirtz, которая и занимается, в основном, разработкой и производством оборудования для аккумуляторной промышленности. В Европе есть итальянская фирма Sovema. Ну и по Азии куча разных, косящих под две предыдущие.

Сплав, скорее всего кальциевый, т.к. скорость намотки большая, а кристаллизуется он достаточно быстро. Отливается лента из решетки, которая тут же проходит закалку в холодной воде (повышает прочность), а затем наматывается на барабан. Через пару-тройку часов этот барабан ставится на пастирующую машину, но это совсем другая история...