Вечером 23 сентября 1942 года во двор Домачевского детского дома приехал пятнистый зеленый грузовик с вооруженными немцами. Старший группы, немецкий офицер Макс, сказал, что голодающих ребятишек перевозят в Брест. Там, мол, и условия получше, и средств побольше, и обстановка спокойнее. «Грузите детей», - приказал немецкий офицер. 55 детей и воспитательница Полина Грохольская сели в кузов автомобиля. Но до Бреста грузовик так и не доехал. Жители деревни Леплевка видели его в лесу в полутора километрах от села, а потом слышали детские крики и звуки выстрелов. Грузовик вернулся в Домачево ближе к ночи. В кузове лежала только детская одежда.

Место расстрела воспитанников Домачевского детского дома и Полины Грохольской находится в лесу, в 800 метрах от реки Западный Буг. С трассы на Домачево сюда ведет узкая лесная тропинка. Мы проезжаем километр по сосновому коридору и останавливаемся на опушке, от которой тонкими ручейками уходят на холм с крестом несколько мощеных плиткой дорожек.

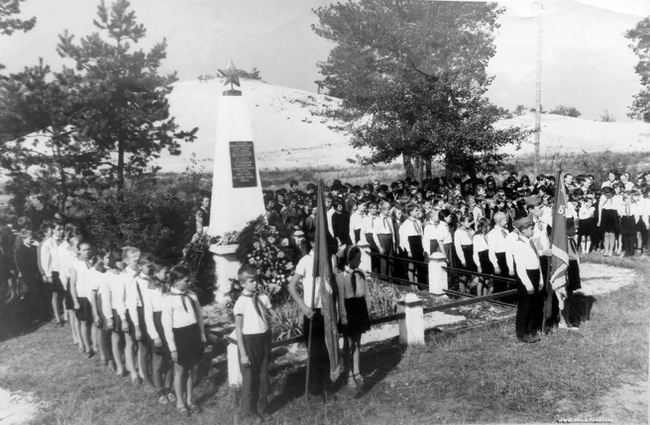

У подножья памятника в два ряда стоят ученики и преподаватели Домачевской средней школы - участники ежегодного митинга-реквиема. В руках у них наполненные гелием белые шарики. Наверху, у гранитной плиты с выбитыми именами расстрелянных детей, совершает молебен священник. К сосновому запаху леса примешиваются нотки церковного ладана.

На гранитной плите под крестом лежат цветы и детские игрушки. На табличке выбиты 30 детских имен. Самой младшей жертве - Лиде Зуйковой - было два года. Она погибла вместе со своей сестрой - четырехлетней Галей. Имена еще 23 детей не установлены.

- Мы не имеем права забыть ужасы этой войны. Чтобы они не повторились вновь, мы обязаны помнить, - разрезает тишину юношеский голос школьника-ведущего.

- 23 сентября - памятная дата для всех домачевцев, - продолжает его коллега-старшеклассница. - Именно в этот день в далеком 1942 году нацисты безжалостно расстреляли воспитанников домачевского детского дома и воспитательницу Грохольскую Полину Александровну.

Ежегодный митинг-реквием объявляется открытым.

Спали по четыре человека на кровати

То, что 23 сентября памятная дата для всех домачевцев, - это не пустые слова. Историю детского дома здесь знают хорошо, хоть очевидцев тех событий уже нет в живых. Она передается из уст в уста, путешествует из поколения в поколение, оседает на подкорке сознания и пожелтевших страницах распечаток в школьной библиотеке.

Историю детдома отсчитывают с 1925 года, когда его открыли польские власти. Учреждение приютило маленьких белорусов, русских, украинцев, поляков и евреев. В 1941 году здесь проживало около 100 детей. Возраст - от грудничков до 12 лет.

В первый день Великой Отечественной войны бомбежка унесла жизни трех воспитанников детдома. Погибли трехлетние Коля и Моисей, с ними - четырехлетний Иван. Шестилетнему Роме и семилетней Наде повезло: их только ранило.

В тот же день сгорело одно из трех жилых зданий, и детям пришлось уплотниться. Места на всех было мало, а сироты продолжали прибывать. С началом войны в Домачевский детский дом стали отправлять детей погибших в боях пограничников, расстрелянных советских и партийных работников. В переполненных комнатах малыши спали вчетвером на одной кровати.

Таисии Шахметовой в 41-м году было восемь лет. В Домачево она с семьей переехала весной 1939 года из Витебской области. Отца - партийного работника - отправили сюда на должность первого секретаря местного райкома. Когда началась война, Степан Шахметов был на учебе в Ленинградской академии. В оккупированном Домачево маленькая Тася осталась с мамой Евгенией и двумя братьями, Мишей и Валерой.

- У нас, как и в других семьях не было никаких продуктов. Мы стали продавать или менять на еду свои вещи. Маме удалось устроиться на несколько месяцев воспитательницей в детский дом. Мы, мои братики Миша и Валерик, оставались дома, - вспоминала свои детские годы Таисия Шахметова в книге «Дети лихолетья» Владимира Павлова.

В мае 1942 года за связь с партизанами маму Таси арестовали и отправили в брестскую тюрьму. Там Евгения Шахметова погибла, дети остались в Домачево одни.

- До конца июля мы с Мишей поочередно ходили по деревням просить милостыню. Трудно было спасти Валерика - молока достать негде было. Малыш очень ослаб. Потом пришли люди и сказали, чтобы мы шли в детский дом. Тогда нас было еще трое. Решили, что пойду я с Валериком. Миша остался один, нанимался пасти коров и на другие работы, часто проведывал нас в детдоме, приносил что-нибудь поесть, - рассказывала Таисия.

«Дети были раздеты и расстреляны»

Оккупационным властям до проблем сирот дела не было. Первое время детдом держался на своем хозяйстве и запасах. Кроме того, с молокозавода иногда привозили молоко и хлеб. Еды на всех не хватало, лекарств тоже. Ребята голодали, болели дифтерией, дизентерией. От болезней умерли как минимум восемь детей. Среди них были четырехлетний Саша, трехлетняя Люся, трехмесячный Витя и тот самый маленький брат Таси Валерик.

Местные помогали как могли. Одни подкармливали детишек, другие принимали их в свою семью. 16 детдомовцев забрали родственники. Еще 15 воспитанников оккупанты отправили в домачевское гетто. Из этой группы спаслась только 12-летняя Оля Ковалерова. Ей удалось бежать. Остальных расстреляли.

От пули погибла и 12-летняя Лена Ренклах. Девочка сильно заболела, а лечить ее было нечем. Тогдашний шеф дрогичинского района Прокопчук приказал бывшей заведующей детдома отравить ребенка. Женщина не согласилась. В итоге Лену схватили полицаи и расстреляли - якобы при попытке к бегству.

Заботиться об оставшихся в детдоме ребятах оккупационные власти не собирались. Наоборот, по воспоминаниям Таисии из книги «Это было в Домачеве», их периодически гнали в больницу сдавать кровь. После процедур обессиленных детей кидали в сарай, пол которого был устлан деревянной стружкой. Тех, кто умирал, закапывали неподалеку. Выжившие сами, как могли, добирались до детдома.

В сентябре 1942 года власти вообще запретили детям выходить за забор, а 23-го числа около 19.00 к главному входу подъехал зеленый пятитонный грузовик с шестью вооруженными немцами в военной форме. Дети в тот вечер были во дворе - вытряхивали из матрацев старую солому и набивали свежей.

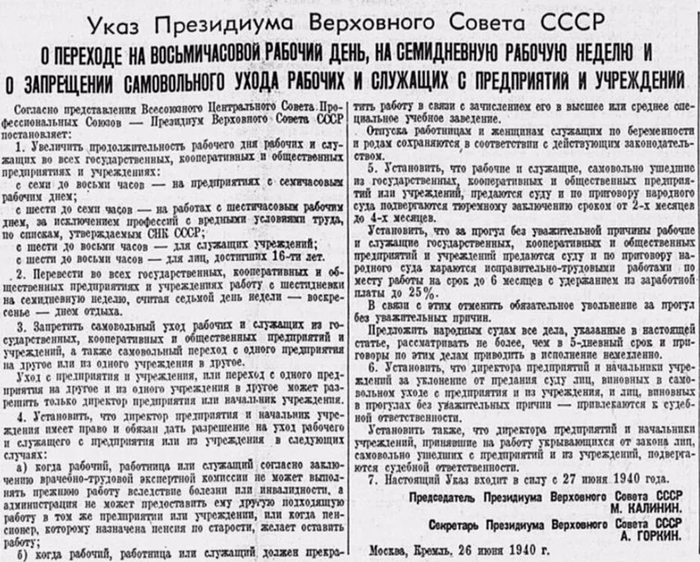

События того вечера описываются в Акте об уничтожении детей домачевского детского дома, который подписали после освобождения Домачево свидетели. Этот документ упоминался во время Нюрнбергского процесса, на котором судили нацистских преступников.

«Старший из группы немцев, Макс, объяснил, что детей повезут в Брест, и приказал сажать детей в кузов автомашины. В машину было посажено 55 детей и воспитательница Грохольская Полина. Из посаженных в автомашину детей Шахметова Тася 9 лет слезла с машины и убежала, все остальные 54 ребенка (на самом деле вместе с Тасей удалось выбраться и Вите Абрамову. - Прим. TUT.BY) и воспитательница Грохольская были вывезены в направлении станции Дубица, 1,5 км от деревни Леплевки. На пограничной деревоземляной огневой точке, расположенной на расстоянии 800 м от реки Западный Буг, автомашина с детьми остановилась. Дети были раздеты (о чем свидетельствует наличие детского белья на возвратившейся автомашине в Домачево) и расстреляны», - сообщалось в Акте.

Одной из свидетельниц расстрела стала Матрена Якимчук. В тот день она копала картошку в поле недалеко от места трагедии. Женщина услышала звук приближающегося грузовика и легла в борозду между кустами. Матрена Ивановна заметила, что в кузове автомобиля везли детей и воспитательницу. Автомобиль скрылся за холмом, а затем остановился возле ямы, где раньше был дзот.

- Слышу: немец скомандовал детям слезть, а потом громко закричал. Дети заплакали. А потом стрелять начали. Долго. Кричали дети страшно. И голос слышала женский, страшный: «Изверги, что же вы делаете? Это же дети!». Полин голос только раз слышала. А то только визг такой детский. После первой очереди голосов стало меньше. Три очереди слышала, но ничего не видела. Это немного за горкой, - цитирует Матрену Якимчук автор книги «Дети лихолетья».

«Смотрю: подъезжает легковая машина и из нее выходит мой отец»

В тот день вместе с Тасей из кузова грузовика выпрыгнул и Витя Абрамов. Дети спрятались в кустах, а потом забежали в детский дом. Там и сидели, пока опасность не миновала. Ближе к ночи Тася отвела Витю к его маме, а сама решила вернуться в детдом. Просидела в подвале детдома всю ночь, а утром окольными путями пришла к брату Мише. Так они вместе и жили, пока летом 1943 года парня не забрали на принудительные работы в Германии.

Одинокую Тасю приютила Бронислава Курилюк из соседней польской деревни Словатичи. Там ее нашел в 1944 году папа-фронтовик. Момент встречи с отцом Таисия описывает в книге «Дети лихолетья» так:

- Я остановилась как вкопанная. Смотрю: подъезжает легковая машина и из нее выходит мой отец. Весь в орденах. Я не могла сдвинуться с места. Потом кинулась к отцу, обливаясь слезами, не веря своим глазам.

В следующем году Степан Шахметов нашел и сына. 17-летний Миша к тому времени уже служил в артиллерии. Папа перевел его к себе в авиацию, сообщается в справке Брестской районной библиотечной сети.

После войны семья осела в Кобрине, куда демобилизованного Степана Шахметова направили на работу. Два года он возглавлял местный райисполком, потом был начальником строительного предприятия.

Тася закончила Брестское медицинское училище, работала в Кобрине медсестрой, вместе с мужем воспитала дочь и сына.

Миша окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии и устроился кинооператором в Мурманске, а Витя Абрамов жил и работал в Санкт-Петербурге.

Чудом в живых осталась и воспитанница детдома Люцина Функ. В день приезда нацистов она была в семье Леонида и Софии Буяновых. После расстрела пятилетнюю девочку приютили местные, а в 1945 году опекуны вывезли ее в город Эльблонг. Люцина выросла, вышла замуж и прожила всю жизнь в Гданьске, пишет портал «Краязнаўства Берасцейшчыны». Женщина часто приезжала в Домачево, чтобы посетить могилу своих друзей.

Митинг-реквием в лесу под Леплевкой в 2020-м подходит к концу. Официальные лица выступили, песни и стихи прозвучали. Под стук метронома ведущие зачитали имена расстрелянных детей и воспитательницы.

- Есть идея, способная объединить все народы и все страны. Она проста: мы живем на одной планете и на ней нет места для войн, - говорит ведущий.

Минута молчания. Возложение цветов. Символический запуск в небо белых воздушных шариков.

Этих детей помнят.