Анализируя «Игру в классики», наполненную множеством отсылок к мировой литературе от Шекспира до Джойса, разбираемся, как устроены антироманы и почему их можно читать совершенно с любого места, для чего Кортасар выстроил в тексте систему двойников каждого героя, как правильно расшифровывать авторские коды в любых текстах, какая связь между образами постмодернистского романа и картами таро, что на самом деле символизируют сцены секса в литературе и какие читательские стратегии помогают выйти на диалог с автором и познать дзен.

Предисловие от автора (не-Кортасара)

Мы бродили по улицам и искали друг друга, твёрдо зная: мы бродим, чтобы встретиться.

Хулио Кортасар, «Игра в классики» [Далее все цитаты отсюда же]

Наконец решившись взяться за этот текст спустя три года после прочтения (именно столько, кажется, мне действительно понадобилось, чтобы полностью отойти от эффекта), я оказалась в замешательстве. До сих пор уверена, что не читала ничего гениальнее, до сих пор не нашла ни одной книги, которая хоть на толику приблизилась бы к «Игре в классики» и, чувствую, этого не произойдет. Все три года безуспешно ищу человека, который заметил бы в этом произведении то же, что увидела я: сталкивалась с читавшими его ценителями и любителями, с филологами и писателями, книжными червями и букводрочерами и каждый раз не отпуская надежду спрашивала: «Ты заметил? Нет? Обрати внимание» — тщетно. В какой-то момент я уже и забыла об этой идее — рассказать о глубоком анализе книги, который произошёл для меня совершенно неожиданно и спонтанно. Но на днях в моём котелке созрела навязчивая мысль: «Давай, прочитай снова».

Первым делом я, конечно, решила погуглить: может, за столько лет нашёлся кто-то, с кем мы можем это обсудить — как минимум я рассказала о своей трактовке нашей удивительной преподавательнице зарубежной литературы Юлиане Каминской, сказавшей, что Кортасар определенно оценил бы моё виденье — и, я надеюсь, легенда об этой книге уже обросла новыми смыслами хотя бы среди немногочисленных групп третьекурсников-международников в родном СПбГУ. Но, очутившись на форумах, столкнулась с другим — коробящим и на мой субъективный взгляд мерзеньким:

Таких комментариев об «Игре в классики» сотни — читатели считают книгу интеллектуальным словоблудием без смысла

Посему уверенно считаю, что время настало, и приглашаю вас в наше небольшое путешествие по хаосу бытия — «выходить глубин ночи, выблевывая самих себя» и «зарываться в кучу дерьма, чтобы разглядеть звёзды». Я не стану перегружать вас трактовками — лишь расскажу, куда стоит смотреть, чтобы увидеть больше.

«Rose is a rose is a rose»

«В повседневном плане поведение моего нонконформиста сводится к отрицанию всего, что отдает апробированной идеей, традицией, заурядной структурой, основанной на страхе и на псевдовзаимных выгодах. Он без труда мог бы стать Робинзоном. Он не мизантроп, но в мужчинах и женщинах принимает лишь те их стороны, которые не подверглись формовке со стороны общественной надстройки; и у него самого тело — наполовину в матрице, и он это знает, однако его знание активное, оно не чета смирению, кандалами виснущему на ногах».

Хулио Кортасар, «Игра в классики»

Важно оговориться, что сама по себе латиноамериканская литература уникальна тем, что зародилась лишь в начале XX века, а потому весь тот путь мирового литпроцесса, охватывающий множество столетий, ей пришлось преодолеть всего за полвека. Это во многом объясняет то пьянящее ощущение плутания в пространстве и времени, которое вы испытываете, читая тех же Маркеса или Борхеса. Латиноамериканская литература как абсолютно новая концепция зародилась как бы в «спрессованном» времени и фольклорном пространстве мифов и культурных кодов населявших материк народов. В этой кипучей смеси время предстаёт нелинейным — как единое полотно, в котором всё сосуществует одновременно и проживает одни и те же циклы. При этом мир предстаёт в образе хаоса, который человек постоянно пытается структурировать, навешивая ярлыки на явления и предметы. И если подтвердить или опровергнуть первую концепцию нам никогда не представится возможности (хотя для того же новорожденного, для которого концептов времени и места ещё не существует, мир с большой вероятностью ощущается именно таким), то с пониманием второй никаких вопросов не остаётся. Мы не силах видеть «вещи в себе» — даже глубинные медитации и психоделики, создающие подобную иллюзию, в этом не помогут, потому что люди не могут выйти за пределы своей головы.

С детства мы погружаемся в языковую, культурную и социальные среды, которые формируют нас как личностей, но вместе с этим загоняют в рамки восприятия. Сознание человека с альцгеймером или, например, шизофренией распадается на «фракции» — социальные конструкты рушатся, и организм теряет возможность привычного существования, если угодно, застревает в текстурах, потому что уже не может структурировать хаос. Напротив, пластичное сознание ребёнка, еще не перегруженное конструктами, легко выпадает из «матрицы», а потому объяснить, как работает навешивание ярлыков, на примере ребёнка проще. Наверняка такое было со многими в детстве: когда вы задумывались о значении какого-либо слова и начинали много раз повторять его без остановки: «стол стол стол стол стол стол стол стол стол стол стол стол стол стол стол стол стол стол стол стол стол стол стол стол стол» — а сейчас сработало? Думаю, частично, но именно в детстве ощущение того, как слово абсолютно лишается смысла при множественном повторении, могло вызвать звенящий хохот. Так и любые вещи или явления имеют смыслы только тогда, когда мы их намеренно ими наделяем. В некоторых языках, например, нет названия для цветовых оттенков, и люди могут просто не видеть цвет, потому что не знают его названия.

«Как ни крути, а выходит, что главный наш инструмент, логос, тот самый, что вырвал нас из племени животных, он как раз и является стопроцентной ловушкой»

Фух, с ярлыками разобрались. Какое это имеет отношение к книге? А самое прямое. Запаситесь терпением: совсем скоро вы всё поймёте.

«Кем бы мне хотелось быть, если бы я не был тем, кто я есть»

«В начале всё тут было как кровопускание, пытка на каждом шагу: необходимо всё время чувствовать в кармане пиджака дурацкий паспорт в синей обложке и знать, что ключи от гостиницы — на гвоздике, на своём месте. Страх, неведение, ослепление — это называется так, это говорится эдак, сейчас эта женщина улыбнется, за этой улицей начнется Ботанический сад. Париж, почтовая открытка, репродукция Клее рядом с грязным зеркалом»

Начать разбор, пожалуй, стоит с того, что рожденный в Брюсселе аргентинский писатель Хулио Кортасар большую часть жизни прожил и проработал в Париже — получив литературно-философское образование, он какое-то время преподавал в Аргентинском университете, а затем, уже во Франции, долго проработал переводчиком в ЮНЕСКО. О подробных деталях его жизни вы можете узнать самостоятельно, нам же важно понимать, что творчество Кортасара находится на стыке латиноамериканской и западно-европейской культур, а «Игра в классики» предстает перед нами как глобальное произведение, выросшее, собственно, из творчества и жизни.

«Посмотрите в это отверстие, и вы увидите прелестнейший узорчик».

Первой версией названия данного романа было слово «Мандала», что само по себе наталкивает на мысль о духовности содержания книги. Но на самом деле всё немножко сложнее — если мы запомним, что мандалы используют для медитации, в ходе которых человеку следует долгое время рассматривать узоры — паттерны, мы слегка приблизимся к истине.

«Париж — это центр, понимаешь, мандала, которую следует обойти безо всякой диалектики, это лабиринт, где прагматические мулы годятся лишь для того, чтобы заблудиться окончательно».

Но, вероятно, в финальном варианте произведения «Мандала» перестала полностью соответствовать задумке автора, и ей на смену пришло уже известное нам название.

«Они целовались и разглядывали начерченные на земле клетки классиков — любимая детская игра, заключающаяся в том, чтобы, подбивая камушек, скакать по клеткам на одной ножке — до самого Неба».

О значении актуального названия нетрудно догадаться, да и наверняка об этом уже не раз рассказывали, но пройдёмся вкратце для общего понимания. По структуре книга состоит из 155 глав, которые, по заявлению Кортасара, можно читать двумя способами — по порядку или по специальной схеме, в которой главы указаны вразброс. На самом деле, вариантов прочтения книги во много раз больше (самое интересное оставим немного на потом), но начать всё же советую по классике — сквозной нарратив в книге присутствует, и понять её в полной мере, начав читать с рандомной главы, навряд ли получится, хоть и каждый фрагмент невозможно закрепить в уме хронологически.

«Она зажмуривается и попадает в самое яблочко — точь-в-точь как в стрельбе из лука по системе дзен. Она попадает в мишень именно потому, что не знает никакой системы».

С формальностями тоже разобрались, приступаем к «операции, проделанной между вторым и третьим кадром».

«Дьявольский разлад между формой и содержанием»

На поверхности «Игра в классики» — шикарный гипертекст, в котором можно найти бесконечное множество отсылок ко всей мировой культуре от религиозных мифов и философских концепций, авангардных художников и кинематографистов до легендарных писателей всех мастей от Шекспира до Джойса. Если запасётесь терпением и вооружитесь гуглом, читая книгу вы можете одновременно рассматривать картины, слушать композиции Карлоса Гарделя или Телониуса Монка, освежать в памяти мировую историю и теорию детерминизма, приобщаться к критике Канта, осмыслять вклад Альфреда Жарри в представление об абсурдности мира и пополнять свой тезаурус — слов, значения которых вы не знаете или не помните, поверьте, будет много.

Для чистоты эксперимента, если вы такой же задрот, как и я, советую читать книжку с карандашом и подчеркивать те предложения, которые кажутся вам важными и интересными — не спрашивайте, зачем, вы поймете всё совсем скоро. Я, к тому же, вооружилась ещё и одноразовыми липучими закладками, а в конце чтения долго смеялась от бессмысленности этой затеи, потому что в закладках оказалась абсолютно вся книга — структурировать хаос не получилось.

«Он забыл, браться за дело сверху или снизу и надо ли выбиваться из сил или вести себя как сейчас <…> Беспорядок царил и растекался по комнатам, и волосы обвисали грязными патлами, глаза поблескивали стеклом, на руках — полно карт и ни одной комбинации, и повсюду — куда ни глянь — неподписанные записки, письма без начала и без конца».

Снаружи «Игра в классики» огромная энциклопедия культуры, но большая часть читателей по привычке пришла сюда за сюжетом. Таких читателей альтер-эго Кортасара, один из героев книги писатель Морелли называет «читателями-самками» и «мимо-читателями», привыкшими потреблять разжеванные смыслы.

«Демотическое письмо, рассчитанное на читателя-самку, потребителя, который, впрочем, не продвинется дальше начальных страниц, совершенно запутается, будет шокирован и станет клясть себя за напрасно выброшенные деньги».

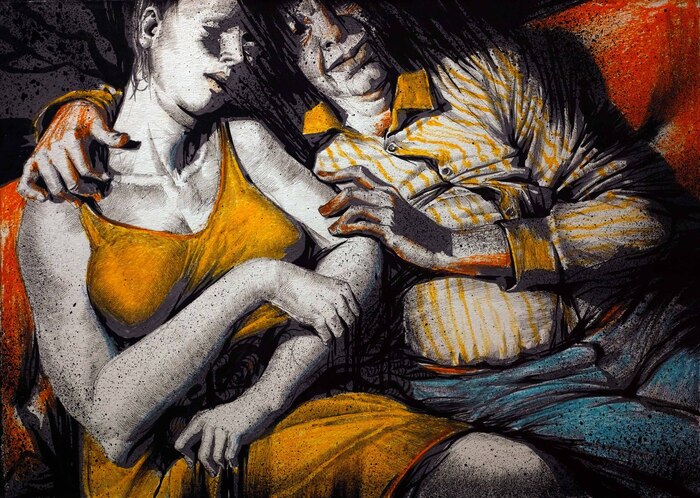

Художник Александра Демидова

Впрочем, не задеть так называемый сюжет было бы оплошностью, ведь без представлений о костяке произведения стало бы совершенно нечего ломать… Итак, главным героем и по совместительству основным повествователем выступает Орасио Оливейра, своего рода зануда и нонконформист, отрицающий смыслы всего и одновременно не прекращающий искать некий «центр». Оливейра крутит роман с Магой, инфантильной и, по его мнению, глуповатой девушкой, «принявшей человеческий облик туманности» и удивительным образом налегке джазующей по жизни, имея на руках маленького сына-Рокамадура, о рождении которого сожалеет. Мага живет в мире, «в котором двигается точно шахматный конь, который вздумал ходить как ладья, пошедшая вдруг слоном».

«Мага не знала, что мои поцелуи были подобны глазам, которые начинали видеть сквозь неё и дальше, и что я как бы выходил, перелитый в иную форму, в мир, где, стоя на чёрной корме, точно безумствующий лоцман, отрубал и отбрасывал воды времени».

В книге встречаются и другие персонажи — друзья, знакомые, враги, бывшие любовники, бездарная пианистка Берт Трепа. На ней, пожалуй, сделаю акцент, остальных не буду перечислять поименно, как и рассказывать об их роли в книге. Упомяну лишь, что всё произведение построено на системе двойников — доппельгангеров, причем они не всегда соединяются попарно: каждый из персонажей, а, точнее, фигур, в какой-то степени является двойником любого другого.

«Это — я, а я — он. Мы с ним, но я — это я, прежде всего — я, и я буду отстаивать своё „я“ до последнего <…> А если по правде, то я — дурная пародия на Фолкнеровский персонаж. Прост в обращении».

«Привыкнуть выбирать слово „фигура“ вместо „образ“ во избежание путаницы. Да, всё совпадает».

Так вот, представим, что вы взахлеб (а так и получается, не оторваться) читаете «Игру в классики»: глазами Оливейры, как и в жизни, «наблюдаете фрагменты реальности», постоянно хлещете мате из калебасы и курите сигареты, гуляете по парижским улочкам, спорите с приятелями о формах восприятия, занимаетесь страстной любовью, (тут будет спойлер: простите, без него никак, и это стоит того!), из невротического чувства неловкости дослушиваете концерт отвратительно играющей музыкантки, пока сын вашей женщины умирает, жестоко выходите из отношений, а потом настолько загоняете себя переживаниями и поисками пропавшей бывшей любовницы, что попадаете в психушку подлатать протекающую крышу. Тут-то, в конце первой части книги (первого романа) и начинается увлекательный аттракцион с выходом наружу всех измерений.

«Я приближаюсь к вездесущности, че, а оттуда — прямо в психи»…

Даже если читать книгу с карандашиком, вы наверняка не сразу заметите что-то неладное. Я очнулась уже на 56 главе, когда мне показалось, что я что-то упустила. Было примерно так:

— Ага, сейчас прочитаю 56 главу и пойду спать, это займет 20 минут. *читает 56 главу 4 часа*

Сначала была немного шокирована: открытым текстом в 56 главе говорилось про кучу цветных закладок, обрывки ниток и хаотичные карандашные заметки — думаешь сразу: «Оказывается, это было предсказуемо» — становится не по себе.

«Оливейра хватал лист бумаги и писал на нём великие слова, вокруг которых крутились мысли. К примеру: «вопросъ вопросовъ» или «переплетъ». Этого было достаточно, чтобы расхохотаться и очередной мате выпить с гораздо большим удовольствием <…> «Я — активный зритель. Этотъ вопросъ подлежитъ изучению”»

Вернувшись к 53 главе, я заметила, что в тексте фигурируют пронумерованные больные лечебницы. И, как вы уже догадались, это главы книги — Шестой, Восемнадцатый, Тридцать первый, Пятьдесят шестой. Следуя «шифру», я начала перечитывать эти главы заново и находить в них отсылки к другим, в других — к другим — и так проскакала по книге до утра.

«Если бы ты был способен видеть оборотную сторону вещей, ты бы, может, и захотел отсюда уйти. Если бы ты мог выйти за пределы территории, скажем так, перейти из первой клеточки во вторую или из второй в третью… Это так трудно, Doppelgnger, я всю ночь напролет бросал окурки, а попадал только в восьмую клетку, и никуда больше».

С каждым шагом всё больше осеняло: сюжет здесь не сюжет, а персонажи не персонажи. Всё, что строилось в моей голове так долго, одномоментно разрушилось, просто рассыпалось на глазах, выглядело смешным и абсурдным, стало очевидно: «Это было у тебя перед глазами, но с первого раза ты не заметила». Листала книгу как бешеная, перечитывая всё заново и пытаясь уцепиться хоть за какие-то обрывки смысла, руша в своей голове всё, что было, воздвигая новое, а потом снова руша, и так несколько раз. В какой-то момент я спохватилась и поняла, что совершенно не помню, как выглядело предисловие, и решила его прочитать — и снова остолбенела. На этом уровне начинается беседа читателя с автором и с самим собой, их совместное творчество.

«Тебе объяснить это невозможно. Это всё — уровень 7, а ты ещё на уровне номер 2»

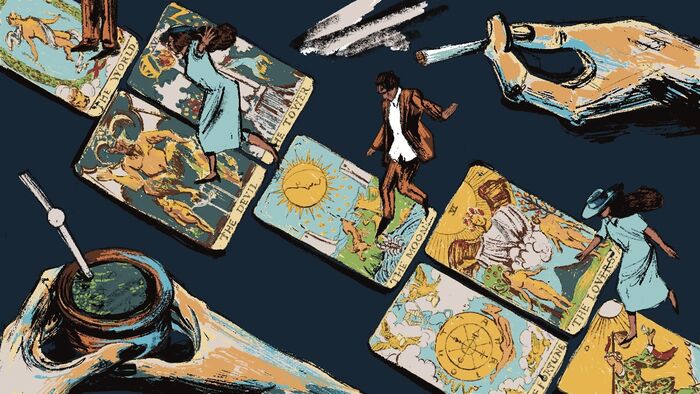

Естественно, каждая трактовка индивидуальна, и каждый видит в книге то, что хочет видеть. Её можно рассматривать как своего рода систему карт таро, через различные комбинации которой вы читаете самого себя и заглядываете в самые потаённые, порой тёмные и болезненные уголки сознания, обращая внимание на то, что первостепенно важно для вас в данный момент. Но одно ясно точно: ни один из персонажей не персонаж: то может быть кто или что угодно, в зависимости от того, какими смыслами его наделит читатель.

«Понять любовь Маги, постичь всё до мельчайшей зазубринки, всё, что ощущаешь кончиками собственных пальцев — каждую куклу и того, кто дергает ее за ниточки, осознать скрытый механизм любого чуда и воспринять их не как символы иной, возможно, недостижимой реальности, но как силотворящее начало (ну и язык, какой кошмар)».

У меня складывалось несколько разных комбинаций и просто куча различных трактовок, одна из них даже вывела моё психологическое состояние из нормы на пару месяцев — об этом расскажу в следующей главе, а чтобы быть кратче, расскажу об одной трактовке, которую, на мой взгляд, можно считать универсальной, потому что она не содержит ничего, что касалось бы меня лично.

«Все было сразу и аверсом, и реверсом, все имело одновременно противоположный смысл, и это было единственной возможной формой выжить».

Мага — она же история, она же книга, с которой мы входим в контакт (с иврита «Мага» — «контакт»).

«Он пришел к выводу, что надо вывернуть всё на манер перчатки и дерзко вступить в контакт с голой реальностью без посредничества мифов, религий, систем и разграничений».

Рокамадур — сын Маги, а сын истории, то есть её производная — это, по сути, смысл истории. Значит Рокамадур — смысл, точнее, оплот человеческой веры в то, что за каждым явлением обязательно должен стоять смысл. И он умирает на глазах у читателя: умирает не персонаж, умирает первоначальный смысл истории, при повторном взгляде выглядящей совершенно иначе, в каких-то моментах — выражено абсурдно, что думаешь: «Как я могла не заметить?». Происходит когнитивный диссонанс, потому что, по сути, то, что ты почерпнул от первого контакта, просто обнуляется.

«Неожиданно слова, весь язык, надстройка целого стиля, семантика, психология, целое, искусно построенное сооружение — всё устремлялось у ужасающему харакири. Банзай! И — к новому порядку, безо всяких гарантий, однако в конце всегда бывала ниточка, протянутая куда-то туда, выходящая за пределы книги, нацеленная на некое „возможно“, на некое „может быть“, на некое „как знать“, которая внезапно заставляла оказаться в подвешенном состоянии каменно застывшее представление о произведении».

Оливейра уходит от Маги, когда умирает Рокамадур. Мы смотрим в книгу глазами Оливейры. Значит мы уходим вместе с ним в другие фрагменты (или в конце концов от книги), когда умирает смысл. Но каждый раз возвращаемся туда же, видя всё новое и новое. Когда читатель избавляется от предрассудков и ярлыков, которые он развешивает тут и там в процессе чтения, он понимает: можно открыть книгу на любой главе и прочитать себя, увидеть жизнь в разном. Когда читатель освобождает свой мозг от искусно развешанной мишуры гипертекста, он замечает: везде по книге растут деревья, разбросаны листья, а сигареты и мате как обряды добавлены в текст чтобы обмануть, чтобы подольше продержать в иллюзии.

«Просто открыл жестяную банку с гвоздями и вижу — все они погнутые. Начал их выпрямлять, а тут такой холод, и вот… Мне кажется, как только у меня будут прямые гвозди, я сразу пойму, зачем они мне».

Кортасар говорит с нами не только напрямую через Морелли: он есть везде в каждой главе можно прочитать осознанную работу по запутыванию мысли, например, в одной из глав говорится: «Операция была проделана между второй и третьей». Практически в каждом фрагменте можно считать то или иное (всегда разное) отношение к происходящему в художественной ирреальности — то подбадривающее: «Давай, докопайся до истины, она точно есть где-то тут», то «Ну ты же понимаешь, что всё это бессмысленно».

«Морелли хочет одного — разрушить мыслительные навыки читателя».

Например, шестая глава вовсе не о встречах Оливейры и Маги, а о встречах читателя с книгой: Париж здесь — лишь метафора, а улицы его — лабиринты книги. Пятая же глава, на поверхности описывающая секс Оливеры и Маги, выглядит как параллель поведения читателя-соавтора в момент выноса мозга: когда листаешь книгу то туда, то сюда, оставляя везде заметки, пытаясь выжать из всего потока информации максимум.

«Следует принять, что книга всё-таки является чисто литературным предприятием именно в силу того, что она задумывалась в целях разрушения литературных формул».

Возвращаясь к системе двойников романа, считаю важным снова коснуться музыкантки Берт Трепа: она двойник Морелли, а значит и своего рода альтер-эго Кортасара — она играет свою музыку для одного понимающего зрителя, чьими глазами мы смотрим в книгу, пока Рокамадур умирает.

«Ужасное дело — топтаться по кругу, центр которого — повсюду, а окружность — нигде»

Я называла Кортасара чудовищем, потому что не могла остановиться читать и перечитывать, во мне откликалось так много фрагментов, что начинало казаться, будто я столкнулась с чем-то трансцендентным. Будто человек, умерший много лет назад, писал эту книгу именно для меня, будто ясно видел всё, чего я не видела в себе раньше, что отрицала или на что закрывала глаза.

«Я увидел, причем не всю картину, а какую-то деталь на заднем фоне, фигуру на дороге. На глаза навернулись слёзы, вот и всё, что я могу сказать».

В один из моментов собственных инсайтов и у меня просто так, ни с того ни с сего потекли слёзы — это были не слёзы горя, не слёзы радости, а слёзы внутреннего перерождения. Они текли периодически несколько дней просто так.

«Я плачу потому, что мне хочется плакать, а главное — не для того, чтобы меня утешали».

Я не понимала, что со мной происходит, но наверное именно похожее состояние называют дзеном — я как будто бы видела всё, чего раньше всю жизнь не видела в себе и в людях, но, как ни странно — больше всего в природе, точнее, в пространстве в принципе: в растениях, ландшафтах, предметах, тенях и свете. Около пары месяцев я проходила в измененном сознании, чувствуя, что нахожусь здесь и сейчас, максимально осознанно проживая каждую минуту.

«Дзен-буддизм объясняет возможности вездесущности, нечто подобное тому, что почувствовал ты, если ты это почувствовал».

В то же время мне не прекращало казаться, что, если я продолжу перечитывать книгу, то наконец узнаю о себе всё, что просчитаю своё будущее, а в какой-то момент — и мысли и намерения других людей. В этом и прочувствовалась опять же названная Кортасаром «демоническая природа литературы» — такие умозаключения уже становятся похожи на сдвиг по фазе — в этот момент понимаешь, что пора прекратить, отложить в сторону и «идти дальше с единственной целью — быть в пути».

«Трудно отказаться от веры, что цветок может быть красив просто так, ни для чего; горько признать, что возможен танец в полной темноте».

«Есть реки метафизические», а есть реальность, возвращаться в которую после сложных путешествий необходимо — чтобы пробовать свою жизнь, а не застревать в клеточках веселой детской игры.

«Если разобраться, то тебе поперек горла, что я твои болячки наружу выволок, а тебя солидарность обязывает шататься со мной по Парижу, да ещё и на следующий день после похорон».

Объяснение того, как стоит понимать роман, Кортасар дает в 62 главе:

«Таким образом, за пределами социального поведения можно было бы предположить взаимодействие совсем иной природы, подобное взаимодействие бильярдных шаров, которыми кто-то играет, драма без Эдипа, без Растиньяка, без Фреды, драма безличная постольку, поскольку сознание и страсти персонажей оказываются вовлеченными лишь posteriori. Как если бы сублиминальные слои сами завязывали и развязывали клубок отношений между участниками драмы. <....> И что человек есть не что иное, как то, чем он хочет быть, чем намеревается быть, барахтаясь в словах, в поступках, в забрызганной кровью радости и в прочем тому подобном».