#5 Колхозное рабство (продолжение).Репрессии и смерть в тюрьме

Истории из жизни в Советскую Эпоху получают много отзывов. В том числе негативных. Я и не рассчитывал, что все будут разделять мою точку зрения. Среди прочего, в комментариях мне бросили упрек (не дословно, но близко к тексту), "Мол ты за СССР (за социализм, если точнее) выступаешь потому, что считаешь, что РЕПРЕССИИ тебя бы не коснулись, если бы ты жил В ТО ВРЕМЯ. А ведь карающий меч ВЧК-НКВД-МГБ обрушивался, в том числе, и на головы невинных. Даже более того - в основном только и на них. И тебе, ТС, могло бы достаться, не смотря на лояльность к советско власти..." Я не спорю - вполне могло бы и так произойти.

Тем более, что есть примеры из моей семьи. Замечу, что это никак не влияет мой взгляд на общую картину репрессий тем более на статистику. Описываемые истории не совсем характерны, по крайней мере я о подобных примерах не слышал. Это маленькая картинка того, как работали правоохранительные органы в СССР в конкретное время в одном конкретном месте.

О самих репрессиях. В семье 1937 год не помнят. Очевидно что на жизни семей (и по отцовской линии, и по материнской) это никак не отразилось. Да, наверное читали в "Правде" публикации протоколов тех же Больших Московских процессов, но непосредственного отношения к семье это не имело. Бабушка (по материнской линии) помнит голод 1932-33 гг. Про тот голод еще у её мамы, моей прабабушки было много воспоминаний... Голод 1947 года хорошо помнит отец, несмотря на то что ему тогда было всего 4 года. Конечно все помнят Великую Отечественную. К 1944 году родные уже края были освобождены от фашистов. Бабушка подошла к своему совершеннолетию и стал вопрос о вступлении во взрослую жизнь - идти в колхоз или податься на работу в город. Вариант вырваться из села в город выглядел более привлекательным. Часть страны лежала в руинах и в селах появились вербовщики, которые звали на работу в город.. На колхоз была разнарядка - сколько рабочих рук поставить на такой-то завод. Что-то похожее описано в романе Абрамова "Пряслины" - там на лесосплав колхоз был обязан поставлять работников. Рядом был небольшой городок. Туда, на химпроизводство молодая крестьянка и поехала в поисках счастья и лучшей жизни. Проработала недолго. Работа тяжелая и опасная - запомнился несчастный случай, когда рабочий сорвался и упал в чан с каустической содой. Погиб. Без поддержки из дома в городе было голодно. В селе жили сытнее. Что такое голодно? Рассказывает так: - Открою шкаф, там платья висят красивые, мне бы наряжаться и с парнями идти гулять - ничего не радует. Есть хочется. Посмотрю, закрою, пойду лягу, постараюсь уснуть - во сне есть не хочется.

Была она там подсобной работницей. В цехе часов не было. Часы висели в соседнем корпусе и рабочие часто просили её пойти туда - посмотреть которой час - сколько еще осталось до перерыва или до конца смены. В свои восемнадцать бабушка не понимала, как считать время на часах. А сказать что не знает было стыдно. Она подходила к дверям в соседнему цеху и просила кого нибудь из тамошних рабочих сказать ей время. Обычно удивлялись - зайди и глянь сама! Бабушка ссылалась на то что в цех ей страшно заходить, ну и кто нибудь с улыбкой - эти деревенские девушки такие смешные - соглашался и говорил ей время. Потом в один из выходных лежа у себя в комнате (общежитие было при заводе) и глядя на циферблат стоящих там, часов бабушка вспоминала всё что ей говорили про Вавилонскую систему исчисления и вдруг поняла как это работает.

В какой-то момент бабушка осознала, что дала маху с выбором жизненного пути и решила вернуться домой. Сделать это было не просто - военное время, химзавод это не гуталиновая фабрика - просто так рабочие руки никто не отпустит. В один день бабушка просто пошла не на работу, а пешком обратно к себе в село.

Почти сразу вызвали в милицию в райцентр. Арест. В камере полно народа. Из знакомых - учительница из сельской школы. За кражу мыла. Советская власть обеспечить всех граждан мылом в 1944 году не могла, а для нужд школы - нашла. Учительница не сдержалась, и тоже была арестована. Там же была еще одна знакомая женщина односельчанка Сидориха - за кражу капусты с колхозного поля. Следователь проникся симпатией к молодой барышне (он еще и какой-то дальней родней оказался) и через неделю освободил из-под ареста под честное слово, что она вступит в колхоз, раз уж решила вернуться в родное село. Так бабушка и поступила и пошла работать на ферму скотницей. Из знакомых, кто был в одно время с ней под арестом срок получил только один человек - Василий, тоже родственник. Там классика - за колоски. Дали год, отбыл меньше - работать надо, а не по тюрьмам отсиживаться. Вот такая история репрессий отдельно взятого человека.

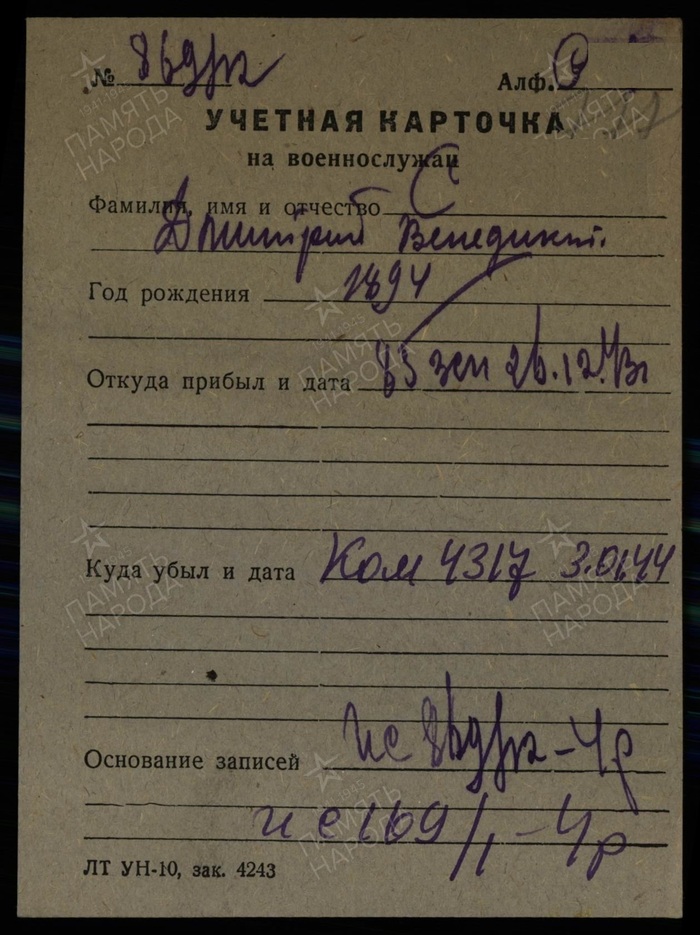

История другая произошла с моим прадедом Дмитрием, отцом моей бабушки по материнской линии. До оккупации его не успели призвать на фронт - 1894 год рождения всё-таки. По указу Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года призыву подлежали военнообязанные 1905 -1918 гг. рождения. Позже к концу 1941 и в 1942 гг. призывали и тех кто родился ранее, в т.ч. в 1894 году. В 1943 прадед всё таки ушел на фронт, но уже в 1944 был демобилизован "в связи с достижением предельного возраста нахождения на военной службе" - пятьдесят лет исполнилось. Вернулся домой в 1944. Часто можно встретить мнение, что колхозников из села не выпускали, прям как крепостных держали. Я, вспоминая истории моих родичей, вижу едва ли обратную картину - советское государство рассматривало село (кролики, это не только ценный мех...) в т.ч. как источник рабочей силы для городов и строек. Вот и демобилизованный боец по прибытии в родной райвоенкомат тут же был откомандирован в Колыбель Революции, славный город Ленинград. На Кировский завод в качестве бойца ВОХР. Разумно. Держать в тылу здоровых мужиков которые нужны на фронте не рационально. А крепкий пятидесятилетний мужик с задачами охраны завода вполне справится. Тем более он только из Армии, винтовку держать в руках еще не успел разучиться. Там он и нёс службу до 1947 года, регулярно раз в год приезжая в отпуск к себе в село. В один из таких приездов председатель колхоза обратился к военкому - А давай деда Дмитрия оставим. Он конюх, и главное плотник хороший, а нам тут мост строить надо. На том и порешили. И остался прадед у себя в селе, мост строить и вообще плотничать.

Спустя какое-то время одна добрая душа написала донос. Никакой воронок не приезжал. Кто-то из колхозного начальства сказал прадеду, что его спрашивали из милиции. С 1939 родное село стало райцентром. Так что всё это рядом - и правление колхоза, и райвоенкомат, и отделение милиции. Дед пришел, там то же следователь, который освободил от ареста в 1944 году его дочь. Поговорил по родственному. Следователь ему: - Ничего сделать для тебя не могу - заявление на тебя поступило! Я обязан отреагировать. Ты же к месту службы не поехал. Дед пытался аргументировать, что было распоряжение местного военкома. То ли оно было устным, то ли та бумажка потерялась. А сам военком, подлечившись после ранения на легкой должности, к этому времени уже был переведён к новому месту службы. Куда - не знали. Судили прадеда там же в райцентре. Рассмотрев ситуацию как есть судья (тоже из местных) вынес приговор - четыре месяца тюремного заключения. Т.е. и оправдать не могли, не вызвав гнев прокурорского надзора, но и понимая нелепость произошедшего срок дали скорее символический.

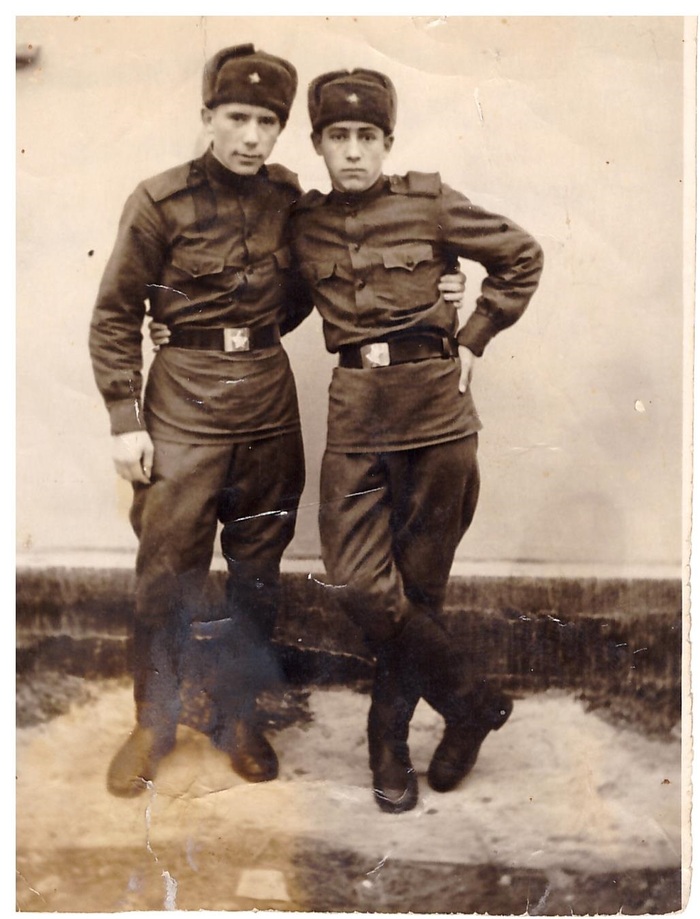

Мой двоюродный дед Андрей. 1947 г. Что надо сделать после демобилизации первым делом? Правильно, жениться!

Тюрьма была в соседнем районе. Прадед туда поехал тоже сам, без конвоя. Дело было весной. К уборке урожая рассчитывал вернуться. Как раз пришел с войны, считавшийся пропавшим без вести, его старший сын, мой двоюродный дед Андрей. Он с 1941 года находился в плену. После короткой проверки дослуживал срочную, и весной 1947 прибыл в родное село, а тут такие новости. Напомню, это 1947 год, голод. Это на воле. А в тюрьме и в хорошие года кормят не очень. Дед Андрей примерно раз в неделю ездил к отцу - отвозил передачу - что могли собрать в крестьянской семье из еды. Рядом с тюрьмой был доломитовый завод, там прадед и искупал свои грехи перед советской властью. Четыре месяца пролетели быстро. И последний приезд прадед сказал сыну: - Ты больше не приезжай. Осталось неделя или около того. Я сам приеду. На том и попрощались.

А через несколько дней прабабушка получила извещение, что её мужа нет в живых. Как и положено заключенному, он похоронен в общей могиле по месту отбывания наказания.

Суть такая: только что прошла Великая Отечественная война, которая забрала свою страшную жатву. А что такое тюрьма? Это место где сконцентрированы условно тысяча или полтысячи тех самых мужиков, которых так не хватает стране. И едят эти мужики буквально "из одного котла" - очень удобно. Еда была отравлена. Погибли практически все заключенные. Выжило всего несколько человек или молодых и крепких или кто не успел пайку свою доесть.

Но это не вся картина. Погибла и часть охраны и члены их семей - жены и дети. Голод. Охрана, что греха таить, подворовывала еду из рациона заключенных. Как это выглядело? Тот персонал что был на смене, мог заглянуть в пищеблок с котелком и получить черпак каши или что там готовили для заключенных. И зачастую вертухай не съедал его сам, а нес в семью - разделить это между супругой и детьми, которые жили рядом в общежитии или казарме. Дед Андрей ездил в тюрьму еще раз, пытаясь узнать где же похоронен его отец. Попал как раз на похороны. Хоронили сотрудников, жен их и детей. Вой в городке стоял до небес... Да, тело не смог получить. После и военком нашелся, который своим распоряжением оставил прадеда в колхозе. Его недалеко, в город перевели. Очень сетовал, что его раньше не нашли. Всё могло сложиться по другому...

Для моих старших родичей вопрос - были вредители или нет - не стоял. А как же! Конечно были. По случаю бабушка еще такую историю рассказала. После войны (это важно, после, а не до неё) колхозницы стали отказываться ездить рожать в больницы, которые советская власть для них понастроила. Крестьяне может и не грамотные шибко, но смекалистые. И бабы быстро заметили, что если рожаешь девочку в больнице, то всё нормально. А если мальчика, то практически 100% ребенок будет мертворожденный. Думаю, что про "дело врачей" многие из колхозников даже в газетах не читали, просто некогда было. И слово такое как "сионизм" скорее всего не знали. Но быстро сообразили, что в стране кто-то сильно старается еще сильнее уменьшить мужское население и так сокращенное войной. И рожать стали дома, на соломе. Как ни ходили участковый по селу, как ни уговаривал - Вы же советские женщины! Будьте культурными! Бабы не верили, ревели, прятались, убегали. Предпочитали рожать с бабками-повитухами, но без участия врачей. Вредитель это вполне реальная фигура того времени, а не выдумка "кровавого вождя". У бабушки в лексиконе и сейчас остались слова из реалий тех, уже былинных времен - нацмен, вредитель, единоличник, парторг, нарком. Любой сок до сих пор упорно называет морсом, даже если это нектар с 5% натурального содержания.

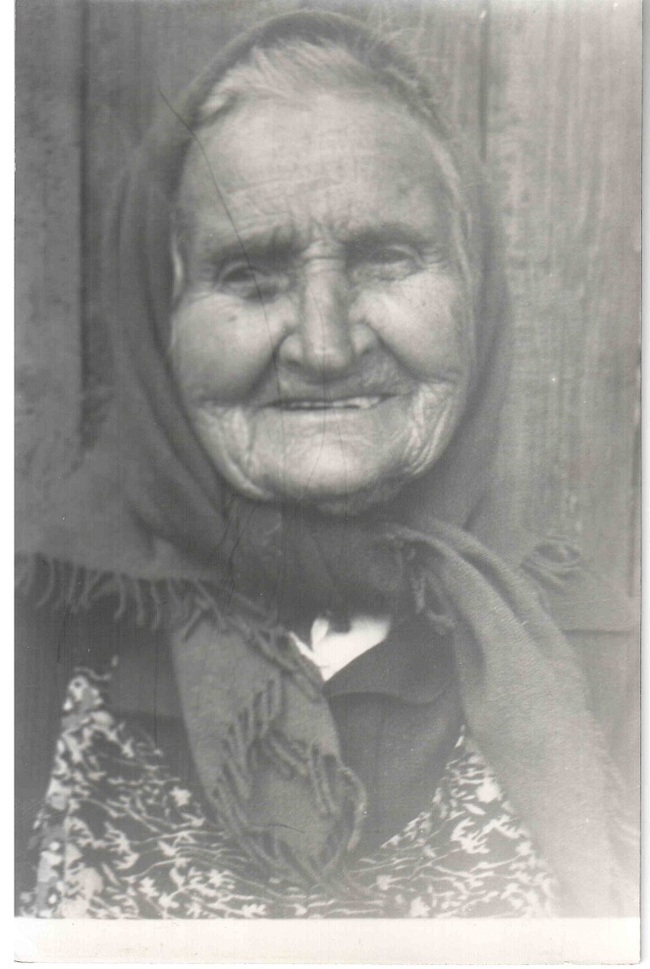

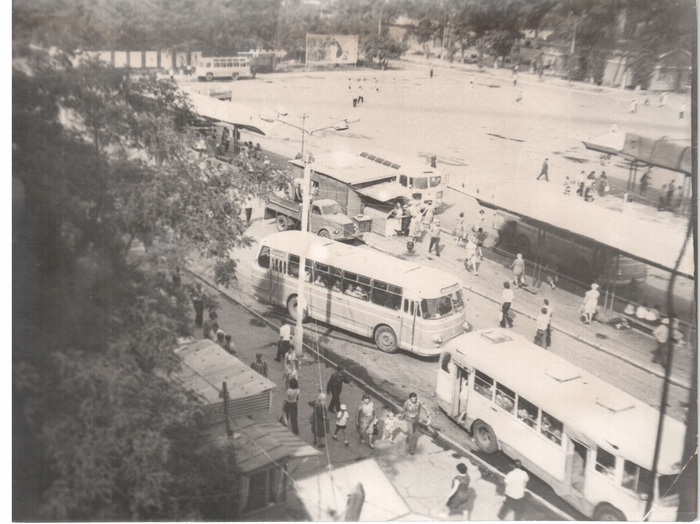

Односельчане. Какой-то сабантуй. Тот самый старик из ГУЛАГа в центре с папиросой. 60-е годы XX века.

В середине пятидесятых в село вернулся из лагерей один из односельчанин. Отсидел свою десятку или сколько там ему дали за то что служил у немцев полицаем. Зимой это было. В первую же ночь ему заткнули трубу ветошью. Они с женой и угорели. Жену откачали, а его, оставившего здоровье в лагерях - нет. Кто-то из колхозников на него зуб имел. Другого репрессированного, уже старика, даже я помню. Жили они с бабкой на отшибе, тихо доживали свои годы. На вопрос о лагерях старик отмахивался - Не стоит туда попадать. Он был не местный. За что сидел, сколько сидел народ не знал. Но и зла к нему не питал.

P.S. По поводу гибели прадеда в семье никогда не звучали претензии или обиды в сторону Советской власти.

P.S.2 Донос на прадеда был написан депутатом сельсовета и фактически соседкой - через улицу жила. Жила долго, даже я помню эту старушку. Не знал о её роли в судьбе прадеда. Даже если бы знал, что бы это могло изменить?!