Спаситель Балтийского флота Алексей Михайлович Щастный

Февральскую революцию 1917 года герой русско-японской войны Алексей Михайлович Щастный встретил штаб-офицером при штабе Командующего флотом Балтийского моря. Верный присяге и долгу, сторонящийся от политических процессов, охвативших Россию, морской офицер и после октябрьского переворота остался на своём посту. В январе 1918 года Щастный, согласно революционному мандату большевиков — Первый помощник начальника военного отдела Центробалта, то есть фактически возглавил Балтфлот.

Спасая от захвата корабли Балтийского флота наступающими немецкими войсками в феврале 1918 года Щастный руководил перебазированием кораблей, находившиеся в порту российского Ревеля (ныне – Таллин, Эстония), в порт российского Гельсингфорса (ныне – Хельсинки, Финляндия). Самое удивительное, как он смог это сделать. Надавил на струны матроской гордости, напомнил об офицерской чести, заметив: чтобы там ни было между нами, офицерами и матросами, но оставлять корабли немцам — это позор, который ляжет на всех.

19 февраля первый отряд кораблей Балтийского флота ушел из Ревеля в Гельсингфорс. Суда уходили в Финляндию, потому что ледовая обстановка не позволяла двигаться к Кронштадту. Последние корабли ушли из Ревеля 25 февраля, буквально под носом у вступивших в город немцев.

Однако это еще не было завершением пути. В самой Финляндии, провозгласившей независимость несколько месяцев назад, разворачивалась собственная гражданская война. Красные финны пытались взять власть, белые, во главе с Маннергеймом, сопротивлялись, рассчитывая на поддержку Германии. 3 марта 1918 года большевики подписывают Брестский мир, одним из условий которого становится вывод кораблей Балтийского флота из Финляндии. Но только после того, как ледовая обстановка позволит это сделать.

5 марта к Аландским островам прибывает германский флот, и на финский берег высаживаются первые немецкие части. Никаких сомнений в том, что немцы вмешаются в финские дела, уже не было. Русские корабли были для них лакомым куском. Да, захват их стал бы нарушением договора, но что смогло бы, кроме гневных слов, противопоставить этому советское правительство?

Начинается сложнейшая дипломатическая игра, призом в которой должны стать сотни военных судов. Троцкий из Петрограда настаивает на том, чтобы Щастный и моряки-балтийцы оказали помощь красным финнам, сторонники Маннергейма боятся такого развития ситуации. Троцкий командует, если ничего не выйдет – то пусть затопят суда. Немцы зарятся на стоящие практически без охраны корабли флота, и ко всему прочему активно действует британская разведка, резиденты которой, боясь, что флот достанется Германии, в унисон с Троцким сулят огромные суммы за затопление судов.

Российские военные корабли в порту Гельсингфорса 1918 год.

Щастный снова собирает офицеров, революционных комиссаров и говорит — единственный шанс на спасение флота состоит в немедленном переходе в Кронштадт. Да, в тяжелой ледовой обстановке, да, под прессингом финнов, которые уже пытались захватить часть кораблей, но это лучше, чем ожидать, что твою участь за тебя решит кто-то другой.

12 марта 1918 года из Гельсингфорса уходят четыре линейных корабля и три крейсера в сопровождении двух ледоколов. Через пять дней они уже Кронштадте. К началу апреля германские части численностью до 15 тысяч штыков уже открыто действуют в Финляндии. Но 4 апреля из Гельсингфорса отправлен второй отряд кораблей — два линкора, два крейсера, две подводные лодки. Выведя из-под удара главные корабли флота, Щастный стал готовить самый массовый поход. 5 апреля, Щастный был официально назначен начальником Морских сил («наморси») Балтийского моря.

За пять дней с 7 по 11 апреля из Гельсингфорса ушли 45 эсминцев, три миноносца, десять подводных лодок, пять минных заградителей, шесть тральщиков, одиннадцать сторожевых кораблей, 81 вспомогательное судно. Сам капитан Щастный уходил из Гельсингфорса последним, на штабном корабле «Кречет». Этот поход получил название морского Ледового. За время перехода не было потеряно ни одного судна. Всего было перебазированы 236 кораблей и судов, включая 6 линкоров, 5 крейсеров, 59 эсминцев и 12 подводных лодок.

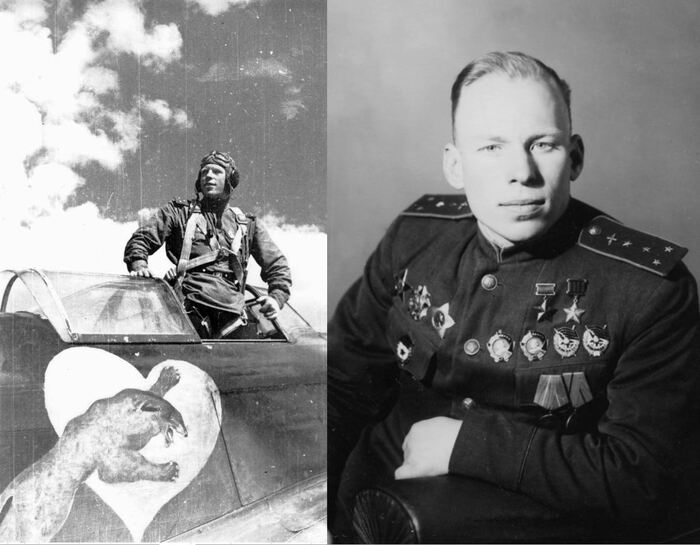

На фото «Ледовый поход».

Авторитет Щастного возрос настолько, что народный комиссар по военным и морским делам Лев Троцкий, увидел в нем серьезного конкурента. Кроме того, еще до этого "Ледового похода" между ними часто возникали существенные разногласия, Щастный и Троцкий не могли найти общего языка, споря практически по каждому вопросу. В результате Троцкий решил уничтожить набирающего популярность командующего Балтийским флотом, которого он назвал “преступником значительной важности". 27 мая по его личному распоряжению Щастный «за преступления по должности и контрреволюционные действия» был арестован. Свою вину в паникёрстве и создании негативных отношений между флотом и советской властью Щастный не признал.

В приговоре по делу говорилось: «Именем РСФСР Революционный трибунал при ВЦИК Советов рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов, заслушав в открытых заседаниях своих от 20 и 21 июня 1918 г. и рассмотрев дело по обвинению бывшего начальника морских сил Балтийского флота гр. Алексея Михайловича Щастного, 37 лет, признал доказанным, что он готовил условия для контрреволюционного государственного переворота, стремясь своею деятельностью восстановить матросов флота и их организации против постановлений и распоряжений, утверждённых Советом Народных Комиссаров и Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом. Вёл контрреволюционную агитацию в Совете комиссаров флота и в Совете флагманов: то предъявлением в их среде провокационных документов, явно подложных, о якобы имеющемся у Советской власти секретном соглашении с немецким командованием об уничтожении флота или о сдаче его немцам, каковые подложные документы отобраны у него при обыске; лживо внушал, что Советская власть безучастно относится к спасению флота и жертвам контрреволюционного террора; то разглашая секретные документы относительно подготовки на случай необходимости взрыва Кронштадта и флота; то ссылаясь на якобы антидемократичность утверждённого СНК и ЦИК Положения об управлении флотом, внося, вопреки этому Положению, в Совет комиссаров флота на разрешение вопросы военно-оперативного характера, стремясь этим путём снять с себя ответственность за разрешение таких вопросов; то попустительствовал своему подчинённому Зелёному в неисполнении распоряжений Советской власти, направленных к облегчению положения флота, и замедлил установление демаркационной линии в Финском заливе, не исполняя своей прямой обязанности отстранения таких подчинённых от должности; то под различными предлогами на случай намеченного им, Щастным, переворота задерживал минную дивизию в Петрограде; и всей этой деятельностью своей питал и поддерживал во флоте тревожное состояние и возможность противосоветских выступлений. Принимая во внимание, что вся эта деятельность Щастного проявлялась им в то время, когда он занимал высокий военный пост и располагал широкими правами во флоте Республики, Трибунал постановил: считая его виновным во всём изложенном, расстрелять. Приговор привести в исполнение в течение 24 часов».

22 июня в 4 часа 40 минут Алексей Щастный был расстрелян в Москве латышскими стрелками в скверике Александровского военного училища и тайно захоронен в безымянной общей могиле Всехсвятского кладбища, близ Храма Всех Святых на Соколе.

Ни себе, ни своей семье Щастный помочь не смог. Революция, которую он принял всей душой, жестоко с ним расплатилась. Однако он сумел спасти флот. И тем самым оказал неоценимую помощь своей стране. Именно выведенные им суда стали основой для возрождения военно-морских сил на Балтике. Спасенные Щастным линкоры «Марат» и «Октябрьская революция» обороняли во время блокады Ленинград. В боях за Севастополь участвовал и 5 декабря 1944 года вернулся в освобожденный город линкор «Севастополь», также проведенный Щастным через льды Финского залива.

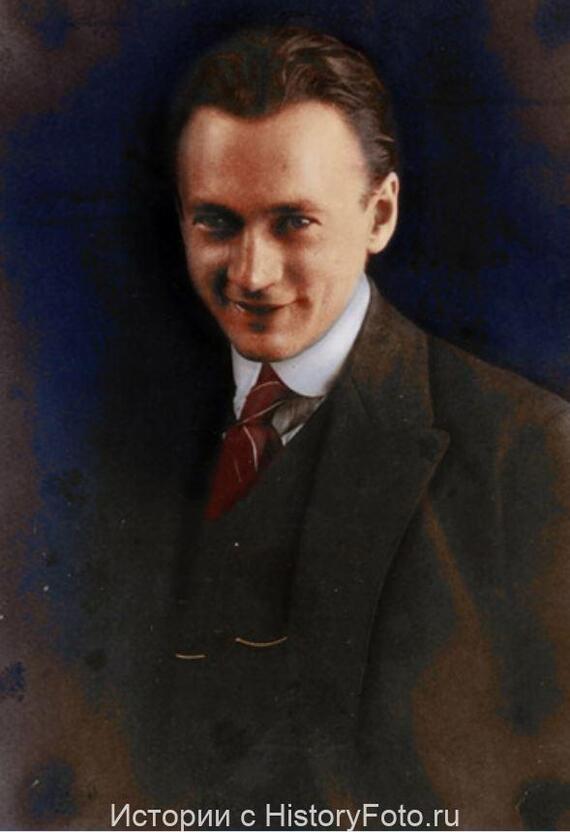

На фото Алексей Михайлович Щастный.