Истории моей фотоколлекции. Часть десятая — Canon EOS 650, или трудно быть первым...

Не прошло и года, как я вернулся с постами про историю фототехники в последнюю пятницу уходящего 2021. И сегодня у нас — очень молодая по меркам этой серии камера. Из 1987-го.

Canon EOS 650 из моей коллекции собственной персоной. Нет, он не был первым — как уже сказано в заголовке, первым быть трудно. А почему трудно — читайте ниже...

На дворе стояли 70-е. Переживший карибский кризис капиталистический мир потихоньку выдыхал, пожиная плоды транзисторно-микроконтроллерной революции. Детишки с завистью смотрели на красующуюся на витрине Magnavox Odyssey, секретарши бегали наманикюренными пальчиками по клавиатурам новеньких "Яблок", а первые видеопираты осваивали видеомагнитофон. Не остались в стороне и фотографы.

Вообще, фототехника капстран и соцстран к тому моменту довольно серьёзно отличалась — и увы, зачастую далеко не в пользу последних. Если отечественный фотоширпотреб после 1960-х застрял на одном месте и так на этом самом месте и умер, на западе ситуация была немного другой — каждые несколько лет на рынок выскакивала очередная новинка.

Не последнюю роль тут занимала свежеразоружённая Япония — высокие стандарты производства и умелая рабочая сила, помноженные на специфику японской культуры вывели страну восходящего солнца в лидеры послевоенного рынка электроники — Canon, Nikon, Minolta, Konica, Pentax стали из мелких компаний недавно открывшейся миру страны брендами с мировым именем и миллиардным оборотом.

В целом, к началу 70-х ситуация для ведущих игроков рынка была более чем благоприятной. Умение вовремя и эффективно внедрить инновации в свою продукцию гарантировало ещё долгое и прибыльное нахождение в лидерах, а постепенная скупка таких инноваций — отсутствие конкурентов. Вопрос оставался один — что же делать дальше?

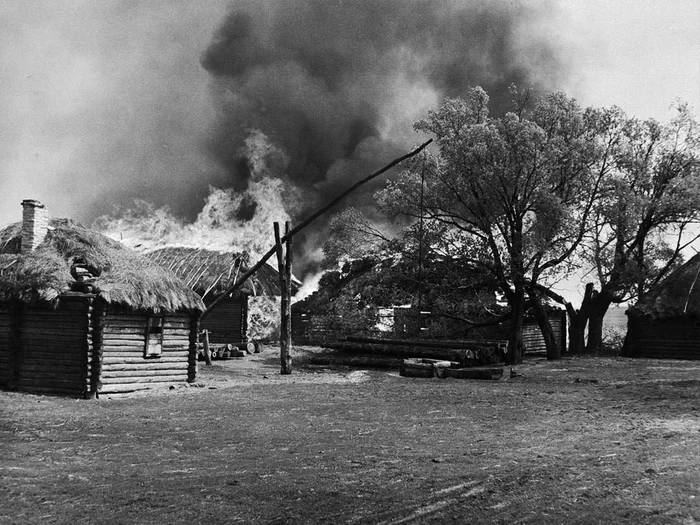

Фотографы — что любители, что профессионалы, всегда стремились к удобству. И тем, и другим не очень хочется прыгать над каждым кадром по полминуты, забивая в камеру за несколько хитромудрых шагов параметры снимаего кадра. А в особенности не хочется ошибиться и получить по итогу засвеченную/недосвеченную, мыльную-нерезкую фотографию. В особенности когда этот кадр больше не повторится — например для меня шанс снять такое вот или такое — 3-5 секунд раз в несколько лет.

Семён Семёныч забыл сделать один маааленький шажок при фотосъёмке — на выходе получится замечательная вариация на тему "Чёрного квадрата" Малевича.

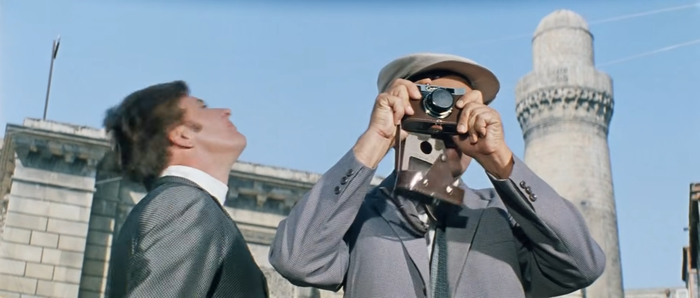

Появление электроники внутри камер позволило свалить на автоматику большинство сложных действий, выполнявшихся ранее вручную. Камеры научились самостоятельно измерять освещённость кадра, самостоятельно выставлять нужную выдержку затвора, а в 1976 году, на выставке Photokina, немцы из Leica представляют первую доведённую до ума систему автофокусировки — с этого момента камеры стали практически полностью автоматическими.

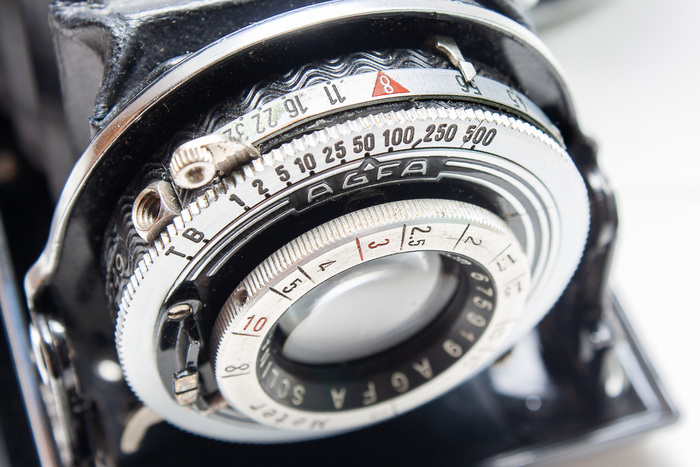

Konica C35 AF — первая в истории массово производившаяся автоматическая электронная фотокамера. Всё, включая фокусировку объектива, делает за фотографа электроника. Позже будет скопирован в СССР под именем "Эликон-автофокус". Фото НЕ моё.

Первыми автофокусные новинки были, ориентированы в первую очередь на любителей. В маленьком чёрном корпусе "Коники" или "Полароида" располагался простейший электронный дальномер или сонар, самостоятельно наводивший объектив на резкость, да электронный затвор. В целом, к середине 80-х любая уважающая себя компания считала своим долгом иметь в каталоге как минимум одну автофокусную мыльницу с электронным управлением, избавившись от заправлявших все 50-60-е недоавтоматов (отличный пост про один из них) с парой выдержек и фиксированной диафрагмой.

А вот профессионалов новинки рынка обошли стороной. Безусловно, к тому моменту и у Кэнона, и у Никона и у всех прочих уже были более чем достойные профи-зеркалки с набором автоматических режимов. Например Canon AE-1. Оставалась одна вредная проблема — на старую, разработанную до массового внедрения автофокуса тушку, этот самый автофокус поставить было практически невозможно.

Pentax ME-F — первая попытка скрестить ужа с ежом. Точнее, повесить на глубокую модификацию полумеханического неавтофокусного шасси стекло с автофокусом. Получилось, прямо скажем, не очень. Фото НЕ моё.

Вскоре стало очевидно, что костыльный метод модификации старых тушек под новые объективы — тернистая дорога с крайне сомнительным концом. А технологии продолжали напирать и двигаться вперёд — спрос на новую технику среди профи-фотографов никуда не девался. Перед корпорациями замаячило практически единственное решение — остановить выпуск старых аппаратов и создавать новую, электронную камеру практически заново. С нуля.

Рисковать не хотел никто. А рисковать было чем — сознательно отказаться от фактически дойной коровы ради попытки застолбить новый рынок звучало мягко говоря как рискованная авантюра. Исход её — неизвестен. Рисковать, подобно несчастным корейским должникам с мемчика выше, не хотел никто.

Первой оказалась Minolta.

В 1985 году на прилавки выходит Minolta 7000 — первая в мире зеркальная камера изначально разработанная для новой эры автофокусных полностью электронных фотоаппаратов. Народ встретил новинку не мгновенным сметанием с прилавков, однако можно сказать что коммерчески камера удалась.

Уже имевший на тот момент свои наработки Canon, ободрённый успехом конкурентов, вскоре не остался в стороне.

Новую камеру назвали EOS 650. EOS — от Electro-Optical-System — электронно-оптическая система. Вышедшая в 1987 году камера, как и её конкурент из Минолты, полностью автоматизирована и несёт на борту топовую электронику того времени на базе процессора разработки Canon. Стоила она на старте 80 000 йен (около 850 современных баксов). За 30 тысяч сверху можно было добавить простейший 50-мм автофокусный объектив.

Но мы сегодня будем испытывать аппарат в немного более другой конфигурации. Немного более дорогой конфигурации.

Такой комплект с объективом 70-200 профи-серии в 1995 за 1500-2000$ позволить себе могли не очень чтобы многие. На постсоветском пространстве — тем более. Я не красуюсь тут им хвастовства ради — просто это моё единственное высококлассное стекло.

Начал я с простого — статических объектов:

Плёнка — Pan 400. Единственное, что подходит под сырой ноябрьский день, в который и сняты эти кадры. А какая была замечательная грязь на полигоне!..

Выбрал режим съёмки — нажал на кнопку — получил результат. Режимы тут знакомые практически каждому "цифровому" фотографу — приоритет выдержки и диафрагмы, съёмка с заданной глубиной резкости, программный автомат и установка выдержки-диафрагмы вручную. Затвор, в отличие от старых моделей по типу AE-1 вручную взводить не надо — для этого существует встроенный электропривод.

Управление во время съёмки — одним указательным пальцем правой руки. Колёсико для выбора параметра, кнопка спуска для фокусировки и съёмки. Только вместо привычного диска режимов тут одна-единственная кнопка mode. Маленький диск рядом с ней отвечает за включение камеры и перевод её в полностью автоматический режим.

Этот кадр был снят в ручном режиме с точечным экспозамером. Торопиться некуда — не убежит.

Заранее скажу, что фокус аппарат находит прекрасно. Ткнул прицелом в видоискателе на снимаемый объект, нажал спуск до половины — готово. Убеждаемся что всё хорошо, жмём кнопку до конца. Даже сложные объекты (например на грузовике с первого кадра мешает фокусироваться трава и кусты) отрабатываются при помощи функции ONE SHOT (да, товарищи цифрофотографы, именно тут она впервые появилась!) без проблем.

Все режимы, впрочем, перечислять я не буду. Главное, что автомат тут не пытается снимать сам, аки на любительских мыльницах. Автомат 650-ки ассистирует фотографу, подстраиваясь под его требования.

Хочешь снимать быстродвижущийся объект? AI SERVO, приоритет выдержки и серийная съёмка в помощь (да, серийная съёмка тоже впервые появилась тут). Поснимать портретики на открытой диафрагме? ONE SHOT, приоритет диафрагмы с покадровой съёмкой отлично справятся. Единственное, что требуется от фотографа — знать, чего хотеть.

Не возникло проблем и с движением, затрофееная финнами БТ-шка вышла на ура.

Напомню на всякий — фашизм и нацизм это плохо. Очень плохо.

Этого, впрочем, мне было мало. Хотелось дать аппарату реальное испытание, заставить снимать что-то сложное. И быстрое.

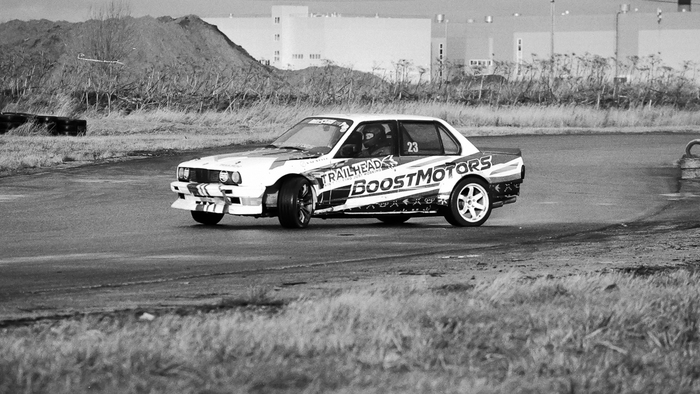

На помощь пришёл шушарский автодром.

Времени на съёмку — три секунды. Скорость машин — за сотню. Не получить ни одного смазанного кадра — бесценно.

Затвор может снимать с выдержкой до 1/2000 секунды, сериями по 3 кадра в секунду. Так и были сняты эти фото.

Спецом даю их подряд — дабы некоторые товарищи не утверждали будто я только удачные выбираю.

Боковой свет камера обрабатывает прекрасно, не уходя в тени.

На этом, в принципе, рассказ можно бы и закончить. Фотографы по-достоинству оценили новинку, и спустя несколько лет камеры серии EOS летели с японских конвейеров аки горячие пирожки.

Через несколько лет будут выпущены новые модели, серия раздвоится на профессиональную и любительскую, окончательно оттеснив электронные мыльницы... Эти камеры станут любимцами фотожурналистов на долгие годы — уже в 1990-х все олимпиады снимались новенькими репортёрскими EOS 1. С приходом эпохи цифры пойдут первые цифровые EOS'ы, а ещё спустя пару десятилетий один питерский студент и начинающехреновый фотограф купит камеру этой серии и полезет с ней под забор аэропорта Пулково. Постик этого студента вы сейчас читаете, да.

Но, я уверен, рассказ мой окажется неполным без ответа на один назревший уже вопрос.

Что же стало с Минолтой?!

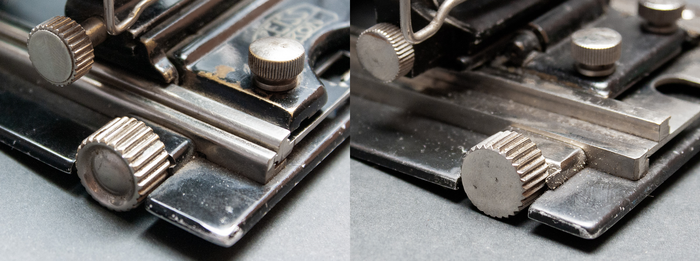

Увы, Минолта умерла не выдержав конкуренции. Тихо, медленно, и без фанфар слившись с Sony. Отчасти, из-за маленького конструктивного просчёта — инженеры Минолты запихали мотор автофокуса в корпус, а Кэнона — в кольцо на объективе. Это помогло избавиться от физических связей и приводного вала, а заодно позволило добиться высоких скоростей фокусировки с новыми объективами. Отчасти — из-за банально большего количества стёкол под EOS на рынке и известности Кэнона как бренда. Может тут сыграли лишние два года, потраченные Кэноном на разработку. А может — просто удача и случай.

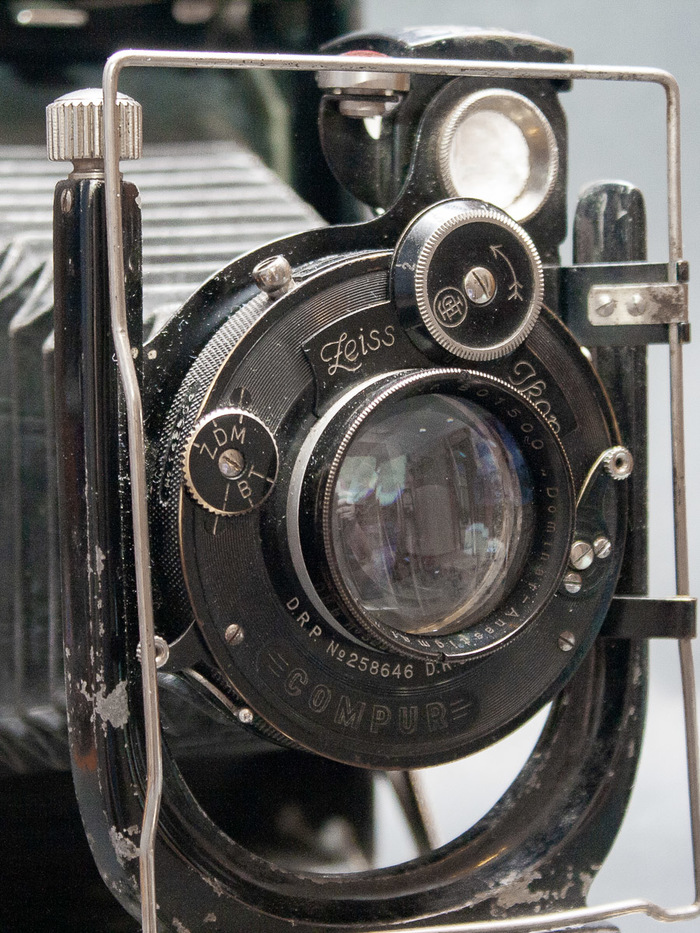

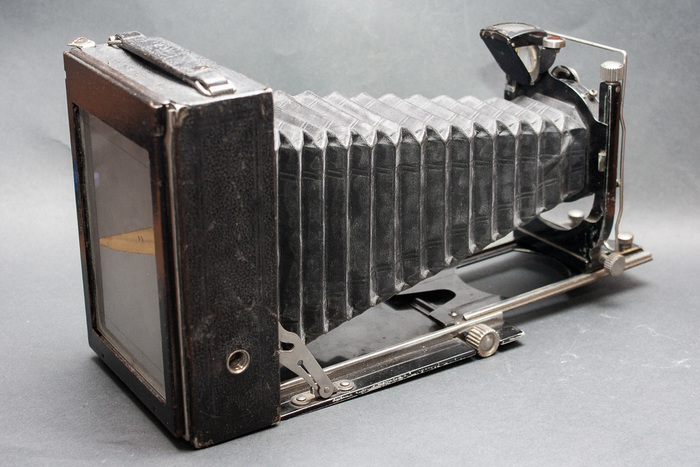

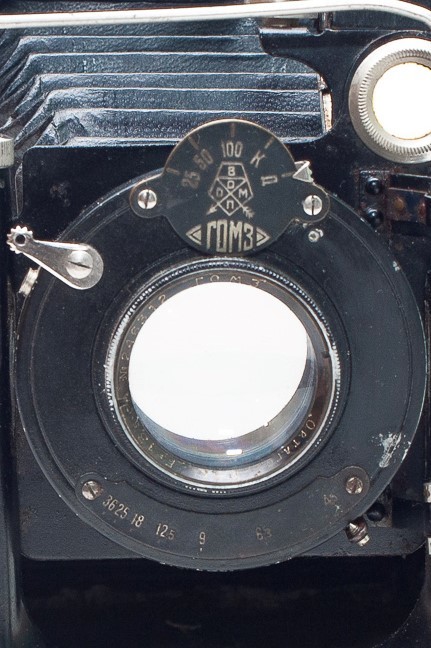

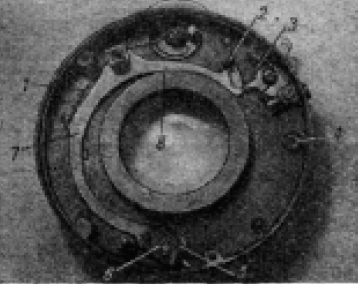

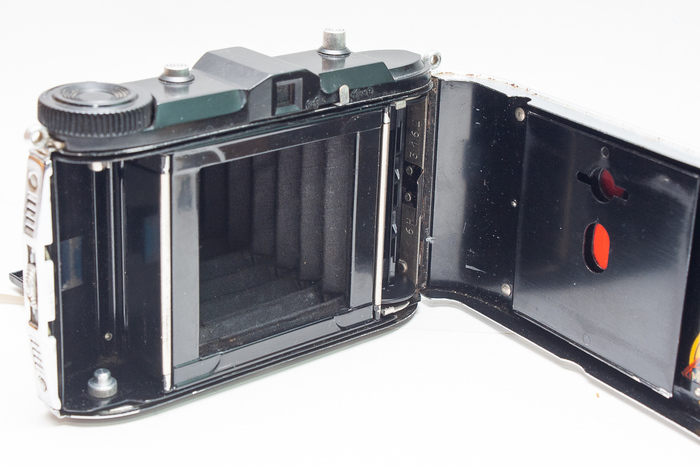

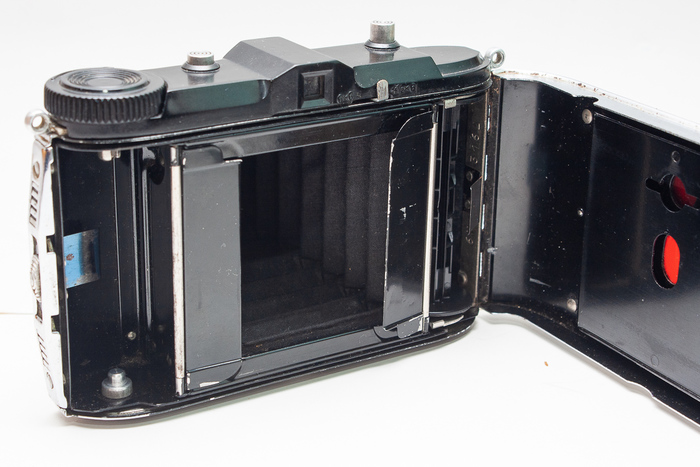

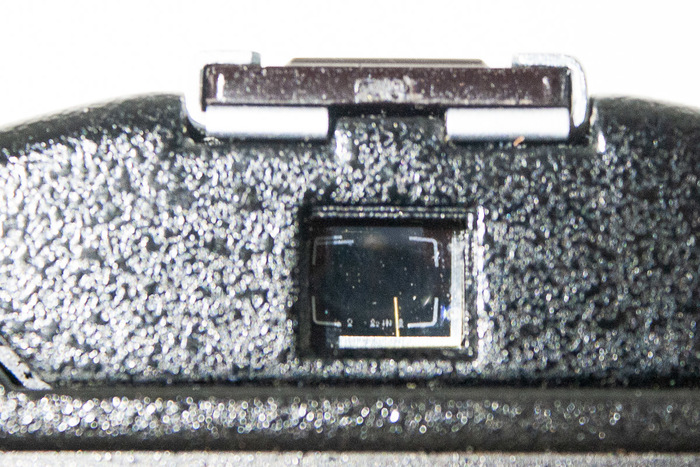

Для дочитавших до конца — тизер следующего поста. Выйдет он, разумеется, уже в новом году.

С наступающим!

Предыдущие девять частей:

Истории моей фотоколлекции. Часть первая - взлёт и падение Зенитов, или как в СССР зеркалки делали

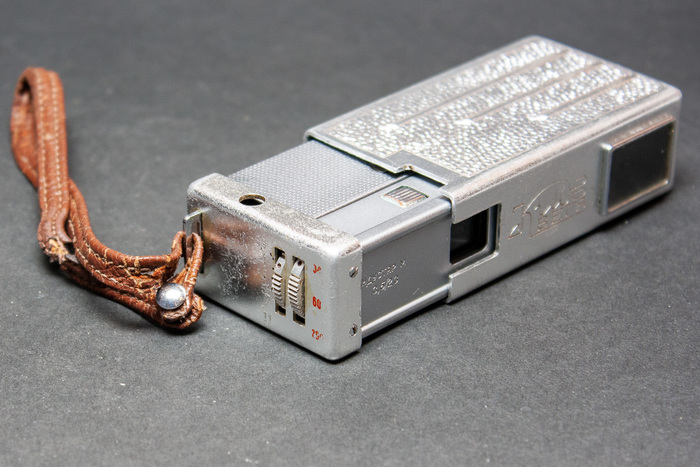

Истории моей фотоколлекции. Часть восьмая — Киев-Вега, или как в СССР почти шпионскую технику делали

P.S. Если у вас валяется старая/сломанная фототехника — с удовольствием приму в дар и постараюсь оживить.

P.P.S. Для желающих поддержать моё творчество рублём — 2201 2701 4303 3514. Нет, это необязательно и не требование. Нет, эксклюзивов нет и не будет. Да, эти деньги пойдут на плёнку и фотохимию.